- Код статьи

- S241377150004956-4-1

- DOI

- 10.31857/S241377150004956-4

- Тип публикации

- Статья

- Статус публикации

- Опубликовано

- Авторы

- Том/ Выпуск

- Том 78 / Номер 2

- Страницы

- 41-50

- Аннотация

В статье на башкирском материале рассматривается специфический элемент силлабического стихосложения: упорядоченные чередования строк разной длины. Такие стиховые формы существуют в тюркском стихе наряду с привычными изосиллабическими стихотворениями. Статус таких форм неоднозначен, их можно рассматривать и как строфу, и как отдельный метр. Аналогичным трудным случаем для традиционного стиховедения служит элегический дистих.

На материале корпуса текстов 103 башкирских поэтов мы проанализировали соотношение изосиллабических и гетеросиллабических стиховых форм. Наиболее распространенными среди последних являются “узун-кюй&8j1; и “кыска-кюй&8j1;, формы фольклорного происхождения, представленные в виде регулярного чередования 10- и 9-сложных, а также 8- и 7-сложных строк.

Результаты подсчетов показали, что ритм 8-сложников в изосиллабических текстах и в кыска-кюй серьезно отличается. В изосиллабических текстах обязательна цезура после 4-го слога, а в кыска-кюй ее обычно не бывает.

- Ключевые слова

- башкирский стих, силлабический стих, количественные методы, изосиллабический, цезура.

- Дата публикации

- 28.05.2019

- Год выхода

- 2019

- Всего подписок

- 94

- Всего просмотров

- 1928

1. Изосиллабические и гетеросиллабические формы в тюркской силлабике

Бытовавшее в первой половине XX века представление о том, что силлабическая система стихосложения подразумевает обязательное равносложие строк одного текста (ср.: “силлабическое (в подлинном смысле этого слова) стихосложение – основанное исключительно на числе слогов в стихе (или между цезурами), т. е. на повторе одинаковых по длительности (по числу слогов) количественных отрезков речиˮ [14, с. 105]), показало свою несостоятельность. При несомненно силлабическом (то есть основанном на счёте слогов) характере стихосложения большинства тюркских народов неоднократно замечено, что реальные тексты в этих традициях состоят из строк разной длины [2, с. 348], [19, с. 34], [16, с. 38] в том числе и в башкирской поэзии [9, с. 12].

Но, несмотря на факультативность равносложия, подавляющий массив стихотворных произведений показывает высокую степень метрической1 упорядоченности, которая проявляет себя в регулярном чередовании строк разной длины. Например, чередование строк из 8 и 7 слогов можно назвать общетюркской стихотворной формой [20, с. 13], [15, с. 143], [8, с. 15]. Она же участвует и в оформлении облика башкирского стиха: “Основные размеры и ритмика современного башкирского стиха, основанные на 10‒9-, 8‒7-сложном размерах, обычно разделяемых в музыкальном фольклоре на узун-кюй (оҙон көй) – долгую, протяжную песню и кыска-кюй (ҡыҫҡа көй) – быструю, короткую, восходят к народному песенному стихуˮ [23, с. 12].

Существование стиховых форм, состоящих из нескольких строк, порождает ряд методологических трудностей для научного описания и анализа силлабики. С одной стороны, каждая из строк в таких формах может иметь самостоятельную метрическую характеристику, с другой стороны, релевантным является именно сочетание стихов определенной длины, которое, возможно, должно быть признано специфическим метром силлабики. Иными словами, следует ли нам считать сочетание двух строк из 8-ми и 7-ми слогов отдельным метром, или следует признать, что каждый раз, встречаясь с этим сочетанием, мы имеем дело со специфической строфой, состоящей из строк разных силлабических метров?

Наиболее близкий случай к рассматриваемой нами проблеме в традиционном стиховедении – это элегический дистих, то есть двустишие, состоящее из строки гекзаметра и строки пентаметра в античном стихосложении. Рассматривая две строки, включающие гекзаметр и пентаметр, как особую единицу, должны ли мы считать гекзаметрические строки в составе произведений, написанных собственно гекзаметром (и только им), некоторой иной сущностью, чем гекзаметрические строки в составе элегического дистиха?

Собственно, необходимость включать в контекст анализа соседние строки постепенно осознается стиховедением. Так, М.Л. Гаспаров, назвав книгу “Метр и смыслˮ [16], тем не менее, сосредоточился на стиховых формах, фигурирующих в специфическом окружении, характеризуемом в том числе и с точки зрения ритма, а не метра: “4-ст. хорей с окончаниями ДМДМˮ, “4-ст. ямб с окончаниями ДМДМˮ, “3-ст. хорей с окончаниями ЖМЖМˮ, “4-ст. дактиль с окончаниями ДДДДˮ и т. д. Здесь наравне с чисто метрическим описанием отдельной строки (4-ст. ямб, 3-ст. хорей, 4-ст. дактиль) появляется и необходимость учитывать оформление соседних строк (последовательность клаузул ДМДМ или ЖМЖМ, а клаузула – явление ритма, а не метра), то есть исследователь осознает, что у строки трехстопного хорея в разных ритмических контекстах может быть разный семантический ореол.

Проблема усугубляется и тем, что в европейском восприятии восточной поэтики существует известная доля непоследовательности в том, как соотносить понятия стиха и метра. Так, в системе аруза стихом является бейт, состоящий из двух миср, каждая из которых может быть охарактеризована с метрической точки зрения, то есть сопоставлена некоторому метру. Это приводит к тому, что в европейской традиции бейт считают не одним стихом, а двустишием, и печатают не в оригинальном графическом оформлении, а разделенным на две строки, таким образом, мисра становится не полустишием, а отдельной строкой. Ср. определение бейта в “Литературной энциклопедииˮ: “по-арабски стих, являющийся вместе с тем и древнейшей строфой (т. к. он состоит из двух полустиший: “шатр” или “мисра” – “половина”, “створка двери”), а с европейской точки зрения – скорее двустишием, иногда равным 30 и более слогамˮ [3]. Такой облик строки более соответствует привычной стиховедческой системе понятий, в которой метр – это характеристика одной строки, но описанная трансформация противоречит исконному пониманию стиха в арузе, где он состоит из двух соединенных единиц, каждая из которых может (но не должна) быть изолированно охарактеризована с метрической точки зрения.

Эта непоследовательность видна и в переводе автохтонных восточных трудов о стихе: “‘Ару̅д̥ [в разговорной речи] называют столб, который ставят в середине шатра, чтобы шатер на нем держался, а знатоки аруза (т.е. стихосложения. – А.Б.) называют последнюю стопу (рукн) первого полустишия (мис̥ра̅‘) “аруз”. Подобно тому как шатер опирается на этот столб, двустишие (бейт) опирается на эту стопу, потому что, когда эта стопа произнесена, становится известно, к какому метру относится этот стих и правильный (салим) он или неправильныйˮ [17, с. 26]. Из этого русского текста следует, что двустишие (бейт) состоит из полустиший (мисра), хотя, как мы понимаем, полустишия вместе должны составлять один стих, а двустишие складываться из двух стихов. Эта нелогичность, разумеется, отсутствующая в оригинале, и появившаяся только в переводе, может быть устранена только в том случае, если мы приравняем мисру к стиху, а не к полустишию, или в том случае, если мы будем считать бейт стихом, а не двустишием. Кроме того, само содержание приведенной фразы говорит о том, что формально идентифицировать метр носитель восточной традиции мог только после знакомства именно с бейтом, то есть двумя мисрами, которые, кажется, интуитивно проще признать эквивалентом стиха в западной традиции. Иными словами, восточная поэтика рассматривает как полноценную метрическую структуру такую, в которой присутствуют два стиха, а не один.

У научного рассмотрения башкирской силлабики нет необходимости преодолевать терминологическую и методологическую инерцию, а фактические предпосылки для того, чтобы считать метрической формой не отдельные строки, а регулярные сочетания отдельных строк, – есть.

Мы проанализировали 17895 текстов 103 башкирских поэтов (общий объем корпуса около 1,7 млн. словоупотреблений и 468,5 тыс. стихотворных строк). Заметную, но не подавляющую долю стихотворений в этом массиве можно охарактеризовать как изосиллабичные. Строго изосиллабичных стихотворений всего 2305, то есть 12,88 %.

Среди гетероллабичных стихотворений в башкирской поэзии, как уже указывалось, есть частотные жестко упорядоченные структуры, прежде всего, это формы, подразумевающие строгое чередование 10- и 9-сложных строк, а также формы, состоящие из последовательно чередующихся 8- и 7-сложных стихов. Обе они имеют фольклорное песенное происхождение [23, с. 12], а первая из них, не получив распространения в других тюркских поэтических традициях, составляет, по сути, специфику поволжско-кыпчакского стихосложения (чередование 8- и 7-сложников представлено, например, в тувинском [7, с. 37], хакасском [20, с. 12] и казахском [2] стихе, а в киргизском стихосложении даже выделено в специальный размер [16, с. 45]).

Первую форму (чередование 10- и 9-сложников) мы вслед за башкирскими фольклористами будем называть узун-кюй (оҙон көй ‛длинный напев’), в строгом виде она характеризует 2083 произведений корпуса, то есть 11,64 %.

Вторая форма (чередование 8- и 7-сложников) называется кыска-кюй (ҡыҫҡа көй ‛короткий напев’) и, строго соблюденная, описывает 1454 стихотворения, то есть 8,12 %.

Принципиально, что в таких формах именно первая строка является более длинной, а за ней следует более короткая. Можно привести типологическую параллель, отмеченную для русской поэзии, где «соизмеримость стихотворных строк ощущается четко, и концовочная строка обычно делается не длиннее, а короче предыдущих, что как бы дает ощущение “больше сказать нечего!” и побуждает при чтении делать удлиненную паузу» [5, с. 83].

Изосиллабичные стихотворения вместе со строго выдержанными узун-кюй и кыска-кюй (то есть такими стихотворениями, в которых все строки подчиняются чередованию либо 10/9, либо 8/7) покрывают менее трети всех стихотворений корпуса. Но само явление строгого следования 10- и 9-сложных, а также 8- и 7-сложных строк друг за другом гораздо шире. Если посчитать, в каком количестве случаев 10- и 9-сложные стихи появляются в текстах вместе в таком порядке, то выяснится, что такие вхождения составляют 158636 строк, то есть 33,86 %. Двустишия 8- и 7-сложных строк описывают 66666 стихов, то есть 14,23 % стихового объема. Совместно это почти половина всего башкирского поэтического корпуса.

Далее мы будем говорить об узун-кюй и кыска-кюй как о двустишиях, представляющих собой специфические метры башкирской силлабики, растянутые на две подряд следующие строки.

2. Изосиллабическая поэзия

Изосиллабическая форма, очевидно, является сравнительно сложной для башкирских поэтов. Об этом говорит то, что если число стихотворений, которые могут быть охарактеризованы как изосиллабические, достигает 12,88 %, то совокупное число строк, входящих в эти произведения, составляет всего 6,16 % от всех строк корпуса. Это свидетельствует в пользу того, что изосиллабические стихотворения должны быть сравнительно короткими, только в текстах такого размера авторам удается выдерживать строгую форму.

В таблице 1 приводятся данные о том, какой метр чаще всего выбирается башкирскими авторами для создания изосиллабических стихотворений. Бесспорным лидером в этом выступает 8-сложник2. Заметные показатели демонстрируют также 9-сложник и 12-сложник.

| Метр | Абсолютное число стихотворений | Процент от всех стихотворений |

| 4 | 22 | 0,95 |

| 5 | 75 | 3,25 |

| 6 | 109 | 4,73 |

| 7 | 212 | 9,2 |

| 8 | 650 | 28,29 |

| 9 | 453 | 19,65 |

| 10 | 224 | 9,72 |

| 11 | 181 | 7,85 |

| 12 | 263 | 11,41 |

| 13 | 22 | 0,95 |

| 14 | 31 | 1,34 |

| 15 | 36 | 1,56 |

| 16 | 22 | 0,95 |

Таблица 1. Силлабические стихотворения и их метр

Эти цифры говорят, что для изосиллабической формы выбираются не просто самые популярные размеры башкирской поэзии (чаще всего в башкирской поэзии встречаются строки 9- и 10-сложной длины, см. [12]). За изосиллабичностью закреплены определенные метры, имеющие ту или иную степень востребованности в качестве именно метра изосиллабического стихотворения, и эта востребованность не коррелирует прямо с распространенностью метра в поэтическом корпусе в целом.

Наибольшее число изосиллабических стихотворений и в абсолютном (282 текста), и в относительном выражении (это 53,91 % всех его произведений в поэтическом корпусе) создано М. Хибатом (род. 1936), вошедшим в литературу в конце 1950-х гг. [13, с. 586], второй по доле изосиллабических текстов в его творчестве (92 текста и 44,66 %) – Р. Шагалеев (1935‒2010), который публикует свои первые стихи в 1960-е гг. [13, с. 607]. Единичны вхождения изосиллабической формы у Б. Валида (1905‒1969), Ш. Анака (1928‒2005), З. Биишевой (1908‒1996), совсем не встречаются такие стихотворения в творчестве А. Галима, Б. Зайнетдинова, М. Тажи (1906‒1991), М. Галиуллина, М. Кабирова (род. 1970).

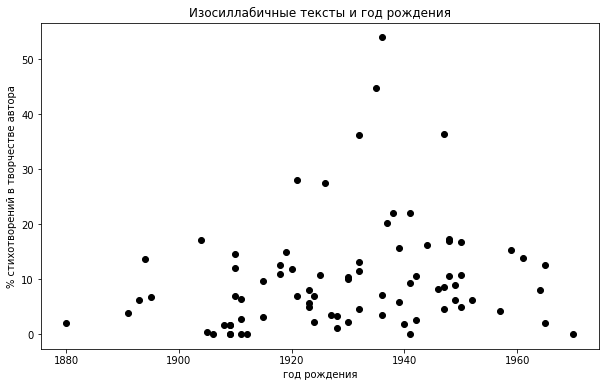

Кажется, что чем позднее поэт вошел в литературу, тем больше в его творчестве должно быть равносложных стихов, учитывая рост их популярности к концу века, хотя из приведенных фигура М. Кабирова этому предположению противоречит. На рис. 1 визуализировано соотношение процента изосиллабических стихотворений в творчестве автора и года его рождения. Видно, что прямой зависимости между временем вхождения в литературу и предпочтением изосиллабичности нет, так как все поколения башкирских писателей сохраняли интерес к равносложию, но особенное внимание к этому типу текстов проявлено у поэтов, родившихся в 1930-х и начале 1940-х годов.

Рис. 1. Процент изосиллабичных текстов в корпусе автора и его год рождения

Среди изосиллабических стихотворений, написанных 12-сложником, следует искать в башкирской поэзии особую форму – местный вариант александрийского стиха. Первоначально эта форма возникла во французской силлабической поэзии как срифмованные попарно 12-сложные строки с цезурой после шестого слога. В русской традиции александрины передаются попарно рифмующимися шестистопными ямбами. В башкирской поэзии в силу её силлабического характера оказывается возможным воспроизвести эту культурно значимую поэтическую форму в более близком к оригинальному виде, чем в русской традиции3.

Действительно, такие произведения у башкирских авторов есть:

Иҫәпләп ваҡыттың яҙҙарын, көҙҙәрен,

Сыңғырай һауала ҡоштарҙың көйҙәре;

Һауала сайҡала торналар тауышы,

Сылбырҙай сыңғырай донъяның һағышы,

Теҙелеп сылбырҙай, түгел дә торналар,

Секундтар, минуттар сыңғырап уҙалар;

Алтындай, көмөштәй был ауаз, был сыңдар

Һәр ваҡыт теп-тере булһындар, булһындар!

(Рәшит Шәкүр “Иҫәпләп ваҡыттың яҙҙарын, көҙҙәрен...&8j1;, 1973)

‛Считая весну, осень времени,

В небе звенят песни птиц;

Слышны в небе голоса журавлей,

Тоска мира звенит как цепь,

Не журавли, как звенья цепи,

а звеня уходят секунды, минуты;

Эти звуки, этот звон подобный золоту, серебру

Пусть будут всегда живым!’

(пер. З. Нигматьяновой)

Правда, их исчезающе мало: из более чем 240 изосиллабических стихотворений, написанных 12-сложником, только 66 имеют парную рифмовку, а из них всего 4 отвечают правилу цезуры после шестого слога4. Кроме уже процитированного текста Р. Шакура, это “Ағастан һап-һары тәңкәләр ҡойола...ˮ Х. Карима, “Эй һөйөүем, наҙым, һинән баш тартманым...ˮ М. Хибата и “Әйләнәңде тик дүрт кенә тараф, тимә...ˮ М. Уразаева. На примере александрийского стиха мы можем заключить, что башкирская поэзия не пользуется структурным сходством стихосложения с западными традициями (например, с французской) и не стремится воспроизвести на своей почве её формы.

Однако главный исследовательский вопрос здесь в том, отличается ли метр изосиллабических форм от метра, проявленного в других формах. В первую очередь мы можем проверить распределение ритмических вариантов5. Оно действительно несколько отлично. Ритм изосиллабических и паралогических 8-сложников можно сравнить по данным таблиц 2 и 3. Там приведены частоты десяти наиболее востребованных ритмических форм этого размера в случае, если он фигурирует в равносложном и неравносложном стихотворении соответственно.

| Ритм | Число вхождений |

| 2+2+2+2 | 2159 |

| 4+2+2 | 1064 |

| 2+2+4 | 990 |

| 4+4 | 652 |

| 1+3+2+2 | 644 |

| 2+2+1+3 | 410 |

| 3+1+2+2 | 354 |

| 1+3+4 | 309 |

| 2+2+3+1 | 241 |

| 3+1+4 | 213 |

Таблица 2. Ритм в изосиллабических 8-сложниках

| Ритм | Число вхождений |

| 2+2+2+2 | 10864 |

| 2+2+4 | 5483 |

| 4+2+2 | 5006 |

| 3+2+3 | 4244 |

| 1+3+2+2 | 3504 |

| 4+4 | 3329 |

| 2+3+3 | 2908 |

| 2+2+1+3 | 2588 |

| 1+3+4 | 1938 |

| 3+1+2+2 | 1828 |

Таблица 3. Ритм в гетеросиллабических 8-сложниках

Данные свидетельствуют, что если самая востребованная форма в обоих случаях одна (2+2+2+2), она же, разумеется, является самой распространённой ритмической формой 8-сложника вообще, то следующие позиции в этом рейтинге не совпадают. Меняются местами формы 2+2+4 и 4+2+2, в изосиллабических стихах вторая разновидность ритма популярнее. Кроме того, среди частотных форм ритма в гетеросиллабических стихах мы находим такие, как 3+2+3 и 2+3+3, которых нет в списке востребованных форм равносложных стихов. Эти формы отличаются от остальных структурно, так как не подразумевают словораздела в середине строки (после 4 слога). Итак, изосиллабический 8-сложник гораздо строже гетеросиллабического относится к обязательному словоразделу после 4-го слога, и в этом их главное отличие.

Күк Уралым ║ тамырына

Тоташҡан бит ║ минең йөрәк,

Тыуып үҫкән ║ илкәйемдең

Урғып торған ║ ҡайнар ҡаны

Йөрәгемдә ║ тибә, тимәк!

(Абдулхаҡ Игебаев “Таштарҙың да беләм телен...&8j1; 1970)

‛Сердце мое соединено

С корнями Урала,

Горячая кровь родимой земли

Бьется в жилах моих’ [21, с. 86]

Как мы видим, метрический контекст рассмотрения для равносложных стихотворений оказался оправдан: ритмически изосиллабический 8-сложник представляет собой несколько иную сущность, чем 8-сложник в гетеросиллабических текстах.

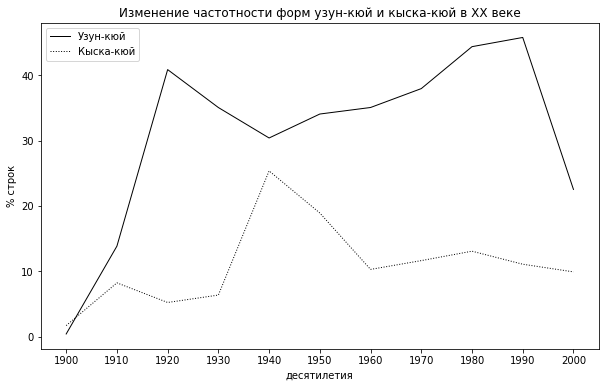

3. Узун-кюй

История узун-кюй в XX веке (см. рис. 2) демонстрирует сложную тенденцию: резкий взлёт в 1920-е годы, незначительный спад в 1940-е и полное доминирование в середине столетия. Лишь в 2000-е годы тенденции в корпусе меняются и востребованность узун-кюй как будто бы идет на спад. На самом деле, узун-кюй остается наиболее частотной формой башкирского стиха, в этом легко убедиться, ознакомившись с современными книжными изданиями поэзии и публикациями в периодике. Вот взятое наугад стихотворение современной поэтессы Земфиры Абушахмановой, напечатанное в № 1 журнала “Ватандашˮ за 2018:

1Ә2ҙәм3де4ке 5ке6үек 7тү8гел 9донъ10ям,

1Йә2шә3йе4шем 5тү6гел 7кеш8ес9ә.

1Әй2лә3нә4гә 5ба6ҫып 7әй8лән9мә10гәс,

1Тә2гә3рә4һен 5донъ6ям 7ү8ҙен9сә. [1, с. 87]

‛Мой мир не такой, как у людей,

Живу не по-людски.

Если не кружусь в хороводе,

пусть жизнь катится по-своему.’

Среди поэтов XX века рекордсменом в использовании узун-кюй является Д. Шарафутдинов (род. 1965), эта форма покрывает 82,11 % его строк, правда, присутствие в корпусе этого поэта невелико, поэтому речь идет всего о 560 стихах. Значительная доля строк описывается как форма узун-кюй в творчестве И. Хасанова (504 в абсолютном выражении и 66,66 % в относительном) и Б. Зайнетдинова (420 и 65,93 %), а самыми часто использующими узун-кюй поэтами из тех, в чьем творчестве насчитывается несколько тысяч строк этой формы, стали М. Хисматуллина (1927‒2004, 2398 строк, 60,80 %) и Б. Валид (1905‒1969, 3952 строки, 56,96 %; ранее мы говорили, что он мало обращается к изосиллабике), а самый заметный вклад узун-кюй в корпус сделал Р. Гарипов (1932‒1977), создавший 6296 стихов, подчиняющихся правилам узун-кюй, правда, в его собственном творчестве доля этой формы не доходит до половины: 48,32 %.

Единичны вхождения узун-кюй у Н. Кави, Р. Шагалеева (он, как мы помним, предпочитает изосиллабическую форму), К. Фазлетдинова, совсем не встречается эта форма в творчестве К. Бакирова.

Любопытны случаи Б. Валида и Р. Шагалеева. Первый создает мало изосиллабических произведений и плотно работает с формой узун-кюй, второй наоборот, предпочитает равносложие и почти не имеет дела с узун-кюй. Проверим, насколько сильна обратная корреляция между этими формами в творчестве каждого автора. С одной стороны, возьмем процент равносложных стихотворений, с другой, процент строк, подчиняющихся схеме узун-кюй. Между ними действительно наблюдается обратная корреляция, но значение ее слабое, -0,21, то есть Б. Валид и Р. Шагалеев не отражают общей тенденции, которая должна была бы состоять в выборе поэтом либо изосиллабической формы, либо формы узун-кюй как доминирующей. На деле авторы пользуются в своем творчестве и тем, и другим.

Корпус позволяет проверить, отличается ли ритм 9- и 10-сложников, входящих в узун-кюй, от строк той же длины за пределами этой формы. Результаты подсчетов свидетельствуют, что для 9-сложника верхняя часть списка дословно совпадает и единственным заметным различием является отсутствие среди частотных форм узун-кюй 3+3+3, которая, как мы видели ранее, является специфической для изосиллабического 9-сложника.

В формах 10-сложника различия менее заметны, и, кажется, связаны с более широким использованием вне узун-кюй слов нечетной длины. Трехсложные слова реже попадаются в частотных формах узун-кюй и всегда компенсируются соседствующей односложной лексемой. Ритм типа 3+2+2+3, 2+3+2+3, 2+2+3+3 или 4+3+3 для узун-кюй редкость, а за ее пределами встречается гораздо чаще.

4. Кыска-кюй

На рис. 2 в сравнительном представлении дана эволюция популярности форм узун-кюй и кыска-кюй в башкирской поэзии XX века. Пик интенсивности для последней приходится на 1940-е гг., в это же время мы видим некоторый спад интереса к первой.

Рис. 2. Изменение частотности форм узун-кюй и кыска-кюй в XX веке

1940-е – это военное время, в которое поэты обращались к “публицистической лирикеˮ, форме “стиха-агиткиˮ, “отходя от песенно-лирической стихииˮ [10, с. 314]. По всей видимости, динамичная форма кыска-кюй лучше подходила для востребованных эпохой жанров, а узун-кюй более тяготела к той самой “песенно-лирической стихииˮ.

Кыска-кюй – основная форма К. Бакирова, единственного поэта в корпусе, никогда не обращавшегося к узун-кюй (об этом см. выше): 85,56 % его строк от включенных в корпус, укладываются в правила чередования 8- и 7-сложников. Высокую степень интереса к кыска-кюй демонстрирует и К. Фазлетдинов (80,9 %), также упоминавшийся выше как поэт, игнорирующий узун-кюй.

И напротив, М. Хисматуллина, активно использующая форму узун-кюй, почти не пишет кыска-кюй: в ее творчестве таких строк менее 1 %. Исчезающе мало этой формы у Х. Кунакбаева (1912‒1943), Ф. Исхаковой (род. 1965), И. Хасанова.

Существует ли конкуренция узун-кюй и кыска-кюй в творчестве башкирских поэтов, поможет узнать коэффициент корреляции. Для процента строк обеих форм в наследии конкретного автора он составляет -0,41, то есть мы можем говорить о том, что поэт в той или иной степени существует в ситуации выбора между узун-кюй и кыска-кюй, что было легко предсказуемо, учитывая, что совместно они составляют более 48 % строк корпуса.

Таблицы 4 и 5 представляют данные для наиболее частотных ритмических форм 8-сложника, реализованных в кыска-кюй и вне кыска-кюй.

| Ритм | Число вхождений |

| 2+2+2+2 | 4420 |

| 3+2+3 | 2537 |

| 2+2+4 | 2476 |

| 4+2+2 | 2070 |

| 2+3+3 | 1871 |

| 4+4 | 1556 |

| 1+3+2+2 | 1465 |

| 2+2+1+3 | 1201 |

| 1+2+2+3 | 971 |

| 1+3+4 | 945 |

Таблица 4. Ритм в 8-сложниках кыска-кюй

| Ритм | Число вхождений |

| 2+2+2+2 | 8603 |

| 4+2+2 | 4000 |

| 2+2+4 | 3997 |

| 1+3+2+2 | 2683 |

| 4+4 | 2425 |

| 3+2+3 | 1842 |

| 2+2+1+3 | 1797 |

| 3+1+2+2 | 1423 |

| 1+3+4 | 1302 |

| 2+3+3 | 1158 |

Таблица 5. Ритм в 8-сложниках вне кыска-кюй

Легко заметить, что данные по ритму противопоставлены благодаря формам 3+2+3 и 2+3+3, которые не предполагают словораздела после 4-го слога. Видно, что такой словораздел не является обязательным для 8-сложника кыска-кюй, а 8-сложники вне кыска-кюй – это в большой степени как раз силлабические 8-сложники, обсуждавшиеся выше. Поэтому позиции форм, не предполагающих словораздела после 4-го слога, в 8-сложниках кыска-кюй, крепче.

5. Совместная встречаемость размеров в стихотворении

Помимо упорядоченного чередования интерес представляет совместная встречаемость размеров в стихотворении

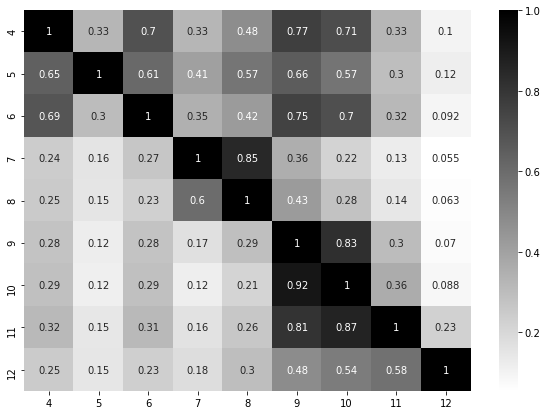

На рис. 3 отображена т.н. “тепловая картаˮ, то есть способ визуализации данных, при котором насыщенность цвета кодирует интенсивность признака. В нашем случае данные представляют собой структуру, напоминающую таблицу, в которой и колонками, и строками являются силлабические метры (от 4-сложника до 12-сложника), а в ячейках пересечения строки и колонки мы находим значение вероятности в стихотворении, в котором мы нашли метр из строки, встретить также метр из колонки. Однако в дополнение к традиционной структуре таблицы ячейки оказываются подкрашены одним из оттенков серого, а соотношение цветового и числового значений шкалы показано справа от тепловой карты. Таким образом, чем темнее ячейка, тем выше искомая вероятность.

Рис. 3. Тепловая карта совместной встречаемости размеров в стихотворении. Более темные клетки означают бо́льшую вероятность совместной встречаемости

Хорошо видно, что для каждого размера вероятность появления в стихотворении с самим собой равна 1. Для почти всех размеров высока вероятность совместного появления в одном стихотворении с самыми частотными размерами – 9- и 10-сложником. Исключения составляют 7- и 8-сложники. Их совместная встречаемость высока: появление 7-сложника означает, что с вероятностью 0,85 в том же стихотворении мы обнаружим и 8-сложник; для самого 8-сложника вероятность появления в том же стихотворении 7-сложника ниже (как мы знаем, 8-сложник часто используется для изосиллабической формы, в которой просто не могут возникнуть строки другой длины), но все же это значение больше, чем для любого другого размера. А вот появление 9- и 10-сложных в текстах, где зафиксированы 7-сложные стихи, маловероятно. Для пары 7- и 10-сложников эта вероятность даже меньше, чем для 7-сложников и сверхкоротких 4-сложников6.

Вероятно, это должно означать, что сфера распространения узун-кюй и кыска-кюй в башкирской поэзии даже шире, чем мы отмечали ранее. Несколько огрубляя, можно сказать, что все стихотворные произведения в башкирской поэзии XX века делятся на три больших класса.

Во-первых, это стихотворения, эксплуатирующие форму узун-кюй и её дериваты: в таких произведениях основой метрического разнообразия являются 10- и 9-сложники, совместно с которыми могут использоваться другие размеры, кроме 8- и 7-сложников. Это своего рода “узун-кюйˮ в широком смысле, то есть тексты, которые не обязательно выдерживают парное чередование 10- и 9-сложного размера, но обязательно включают эту пару размеров и исключают 8- и 7-сложные размеры.

Во-вторых, это тексты, варьирующие форму кыска-кюй, то есть строго следующие правилу чередования 8- и 7-сложников или не строго следующие ей, но именно эти два размера вместе обычно появляются таких стихах, вытесняя из них 10- и 9-сложники. Это “кыска-кюйˮ в широком смысле.

В-третьих, это все остальные тексты, в которых узун-кюй и кыска-кюй не является образующим конструктивным элементом: изосиллабические произведения, произведения, допускающие регулярные чередования размеров, не входящих в четверку самых частотных, а также стихотворения, метрически не основанные на каком-либо правильном чередовании.

По нашим подсчетам, из 17865 стихотворений, длина которых составляет как минимум 4 строки, 6782 (37,96 %) может быть отнесено к первому классу, то есть узун-кюй в широком смысле: это тексты, в которых обязательно есть 10- и 9-сложные строки, но нет 8- и 7-сложных. 3766 стихотворений (21,08 %) может быть отнесено ко второму классу, кыска-кюй в широком смысле: в этих текстах обязательно есть 8- и 7-сложники, но нет 10- и 9-сложников.

Формы узун-кюй и кыска-кюй являются ведущими для башкирской поэзии XX века. Самостоятельное их рассмотрение показывает, что 9-, 10-, 8- и 7-сложники не просто самые частотные размеры башкирского стиха, они тесно взаимодействуют в тексте, образуют комплексные структуры более высокого порядка, чем строка (в зависимости от занятой исследователем позиции либо строфического, либо метрического уровня), и даже отличаются ритмически, если входят или не входят в эти структуры. Они же становятся своего рода точкой отсчета для создания новых стихотворных форм, которые являются дериватами либо узун-кюй, либо кыска-кюй.

Библиография

- 1. 1. Абушаһманова З. “Тоҡандырам йәшәү дәртен...ˮ // Ватандаш. – 2018. – № 1. – С. 87‒91.

- 2. Ахметов З.А. Казахское стихосложение (Проблемы развития стиха в дореволюционной и современной поэзии. Алма-Ата: Наука, 1964. 460 с.

- 3. Байт // Литературная энциклопедия: В 11 т. Т. 1. [М.]: Изд-во Ком. Акад., 1930. Стб. 716.

- 4. Бекмурадов А. Поэтическое мастерство Махтумкули Фраги. Автореферат … доктора филологических наук. Ашхабад, 1990. 50 с.

- 5. Гаспаров М.Л. Русский стих начала XX века в комментариях. М.: КДУ, 2004. 312 с.

- 6. Гаспаров М.Л. Метр и смысл. М.: Фортуна ЭЛ, 2012. 416 с.

- 7. Донгак У.А. Тувинское стихосложение. Диссертация ... кандидата филологических наук. Кызыл, 1999. 158 с.

- 8. Замалиев А.М. Татарское стихосложение: типологические и национальные особенности. Автореферат… кандидата филологических наук. Казань, 2011. 26 с.

- 9. Искандарова С.А. Эволюция метрического и силлабического стихосложения в башкирской поэзии начала XX века. Автореферат … кандидата филологических наук. Уфа, 2013. 23 с.

- 10. История башкирской литературы. Т. 2: Литература советского периода (1917‒1955 гг.). Уфа: Китап, 2014. 680 с.

- 11. Курбатов Х.Р. Ритмика татарского стиха. Казань: Алма-Лит, 2005. 89 с.

- 12. Орехов Б.В. Башкирский поэтический корпус // Корпусный анализ русского стиха: Сборник научных статей. Вып. 2. М: Издательский центр “Азбуковникˮ, 2014. С. 75‒84.

- 13. Писатели земли башкирской. Справочник. Уфа: Китап, 2015. 672 с.

- 14. Поливанов Е.Д. О приеме аллитерации в киргизской поэзии в связи с поэтической техникой и языковыми факторами других “алтайскихˮ народностей // Проблемы восточного стихосложения. М.: Наука, 1973. С. 100‒106.

- 15. Родионов В.Г. Чувашский стих. Проблемы становления и развития. Чебоксары: Чувашское книжное издательство, 1992. 224 с.

- 16. Рысалиев К. Киргизское стихосложение. Автореферат … доктора филологических наук. Фрунзе, 1965. 132 с.

- 17. Табризи Вахид Джам-и мухтасар. Трактат о поэтике / Критический текст, перевод и примечания А.Е. Бертельса. М.: Восточная литература, 1959. 158 с.

- 18. Тобуроков Н.Н. Хакасский стих. Абакан: Хакасское отделение Красноярского книжного издательства, 1991. 105 с.

- 19. Трояков А. К вопросу о хакасском стихосложении // Ученые записки / Хакасский научно-исследовательский институт языка, литературы и истории. Вып. X. Абакан, 1964. С. 26‒43.

- 20. Унгвицкая М. Хакасское стихосложение. Автореферат … кандидата филологических наук. М., 1952. 15 с.

- 21. Фазылова Ф.С. Нравственно-этические проблемы в современной башкирской поэзии (II половина XX‒начало XXI века). Уфа: Башкирская энциклопедия, 2017. 144 с.

- 22. Фаткуллина Р.Х. Строфика башкирской поэзии. Автореферат … кандидата филологических наук. Уфа, 2007. 26 с.

- 23. Хусаинов Г.Б. Башкирская советская поэзия. 1917‒1980. М.: Наука, 1983. 304 с.

- 24. Хусаинов Г.Б. К вопросу о башкирском стихосложении // Вопросы башкирской филологии. М.: Издательство АН СССР, 1959. С. 85‒97.