- Код статьи

- S241377150009531-7-1

- DOI

- 10.31857/S241377150009531-7

- Тип публикации

- Статья

- Статус публикации

- Опубликовано

- Авторы

- Том/ Выпуск

- Том 79 / Номер 2

- Страницы

- 103-108

- Аннотация

- Ключевые слова

- Дата публикации

- 30.04.2020

- Год выхода

- 2020

- Всего подписок

- 36

- Всего просмотров

- 2158

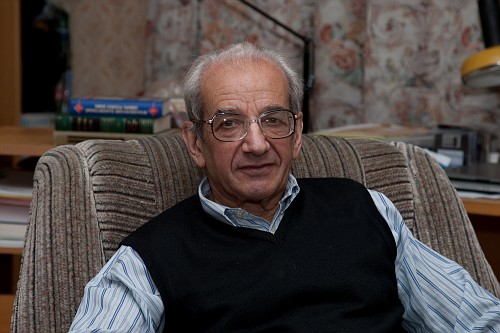

Академик РАН Юрий Дереникович Апресян

Виднейшему российскому лингвисту, академику Юрию Дерениковичу Апресяну, 2 февраля 2020 года исполнилось 90 лет. Влияние его выдающихся трудов и его незаурядной личности на сегодняшний пейзаж отечественной лингвистики, на нравственную атмосферу в научном мире России трудно переоценить. Такие его книги, как “Идеи и методы современной структурной лингвистикиˮ (1966), “Экспериментальное исследование семантики русского глаголаˮ (1967), “Лексическая семантикаˮ (1974), “Интегральное описание языка и системная лексикографияˮ (1995), “Исследования по семантике и лексикографииˮ (2009) становились классическими почти сразу после их выхода в свет. Зарубежным исследователям труды Юрия Дерениковича хорошо известны как по многочисленным переводам его русскоязычных книг и статей, так и по специально написанной по заказу Oxford University Press книге Systematic Lexicography, изданной в 2000 и переизданной в 2008 году.

Ю.Д. Апресян – один из немногих, а может быть, и единственный лингвист-теоретик, имя которого знают сотни тысяч, если не миллионы людей, весьма далёких от науки о языке: именно таков совокупный тираж разных изданий трехтомного “Большого англо-русского словаряˮ, который был составлен при его активнейшем участии в начале 1970 годов, а начиная с третьего издания в конце 1980-х годов создавался под его прямым руководством. В последние годы словарь был значительно обновлен и сейчас приобретает новый, современный сетевой формат. Несколько переизданий выдержал и “Англо-русский синонимический словарьˮ под редакцией Ю.Д. Апресяна, впервые опубликованный в 1979 г.

Ю.Д. Апресян родился в Москве. Окончив в 1953 году факультет английского языка 1-го Московского государственного педагогического института иностранных языков (впоследствии – Институт им. Мориса Тореза, а сейчас – Московский государственный лингвистический университет), он несколько лет преподает английский язык в том же институте и одновременно занимается научными исследованиями, результатом которых становится его кандидатская диссертация на тему “Фразеологические синонимы в современном английском языкеˮ, защищенная в 1958 году.

В 1960 году Ю.Д. Апресян переходит в сектор структурной лингвистики Института русского языка Академии наук СССР, где работает до лета 1972 года в должности младшего научного сотрудника. В июне 1972 года ученый совет Института русского языка “не счел возможнымˮ переаттестовать Ю.Д. Апресяна даже в столь скромной научной должности, хотя к этому времени Ю.Д. Апресян – один из ведущих специалистов в области структурной лингвистики, автор двух книг (одна из которых уже переведена на другие языки) и множества статей. Такое решение академического учреждения было полностью продиктовано вненаучными обстоятельствами: Ю.Д. Апресяна преследовали за его инакомыслие. Он не скрывал своего несогласия с политикой советской власти, с ее идеологическими догмами, неоднократно выступал в защиту несправедливо осуждаемых – Ю. Даниеля и А. Синявского, А. Гинзбурга, Ю. Галанскова, в защиту своего друга Константина Бабицкого, который вместе с другими участниками демонстрации протеста против ввода советских войск в Чехословакию 25 августа 1968 года на Красной площади в Москве был приговорен к нескольким годам ссылки.

С 1972 по 1985 г. Ю.Д. Апресян работает в московском НИИ “Информэлектроˮ, где собирает группу из языковедов и программистов, которая под его руководством занялась разработкой систем автоматического перевода научно-технических текстов – сначала французско-русского, а затем и англо-русского. В 1985 году вместе с несколькими своими сотрудниками он переходит в Институт проблем передачи информации (ИППИ) АН СССР (сейчас это Институт проблем передачи информации им. А.А. Харкевича РАН), где сначала работает в качестве главного научного сотрудника, а с 1989 по 1994 г. – заведующим Лабораторией компьютерной лингвистики. В 1995 году заведующим этой лабораторией по инициативе Юрия Дерениковича становится один из его учеников и соратников, а сам он снова занимает должность главного научного сотрудника той же лаборатории. Не оставляя работы в ИППИ, Ю.Д. Апресян возвращается в Институт русского языка им. В.В. Виноградова РАН, где он возглавил коллектив ученых, позднее составивших сектор теоретической семантики.

Надо сказать, что в 60-е – 70-е годы ХХ века официальная лингвистическая наука в нашей стране не торопилась признавать несомненные заслуги Ю.Д. Апресяна. Более того, чинились всевозможные препятствия его научной деятельности: ученого многократно “прорабатывалиˮ на различных заседаниях и собраниях, вызывали в КГБ, отказывали в выезде за границу по приглашению зарубежных научных учреждений, запрещали читать лекции студентам, в советских научных журналах не принимали к публикации его статьи, удаляли ссылки на его труды в работах других отечественных ученых. В 1973 году была умышленно “потерянаˮ сданная им в издательство “Наукаˮ рукопись книги “Лексическая семантикаˮ. Впоследствии, когда автору почти чудом удалось ее восстановить и все-таки опубликовать, эта книга положила начало новой эпохе в теоретической семантике и лексикографии. Сейчас без нее невозможно представить себе не только дальнейшее развитие этих лингвистических дисциплин, но и преподавание языкознания в вузах. Однако лишь в 1984 году, да и то втайне от московской официальной науки, Ю.Д. Апресян защитил в Минске монографию “Лексическая семантикаˮ в качестве докторской диссертации.

Обстановка, сложившаяся в советском языкознании в конце 60-х – 70-х годах, описана самим Ю.Д. Апресяном в предисловии к двухтомнику его “Избранных трудовˮ (М., 1995), где он говорит не только о собственных злоключениях, но и о гонениях, которым подвергались другие ученые. Несмотря на столь неблагоприятные условия научной деятельности, Ю.Д. Апресян все эти годы активно работает в различных направлениях как теоретической, так и прикладной лингвистики, а также русистики, создавая исследования, которые оказывают значительное влияние на развитие и отечественной, и мировой науки о языке.

Выдвинутая им в начале 80-х годов идея интегрального (то есть единого для словаря и грамматики) описания естественного языка, практически воплощаемая им в многочисленных статьях и словарях, в частности, в “Новом объяснительном словаре синонимов русского языкаˮ (2004), прочно укоренилась в сознании лингвистов. Сейчас эта идея кажется настолько очевидной, что трудно себе представить, насколько новаторской она была в свое время.

Особого упоминания заслуживает основанный Ю.Д. Апресяном в 1974 году постоянно действующий семинар – вначале по прикладной, а затем и по теоретической лингвистике, – который, не прерывая своей работы в течение сорока шести (!) лет, и поныне собирает на свои занятия специалистов из научных учреждений и вузов Москвы и других городов России. Выступить на этом семинаре, число заседаний которого приближается к шестистам, считают за честь многие известные лингвисты России и мира. Семинар явился той “ячейкойˮ, в которой постепенно формировалась и к началу ХХI века вполне сложилась возглавляемая Ю.Д. Апресяном Московская семантическая школа, о которой речь пойдет впереди. Надо сказать, что форма семинарских занятий, с их свободным обменом мнениями, особенно близка Ю.Д. Апресяну, поскольку, несмотря на свое явно лидерское положение в отечественной лингвистике, он предпочитает именно диалог с коллегами и учениками, обсуждение научных проблем “на равныхˮ. Он умеет слушать и слышать собеседника, не навязывая ему собственной точки зрения.

В начале 90-х годов ХХ века заслуги Ю.Д. Апресяна были, наконец, признаны официальной академической наукой: в июне 1992 года он был избран действительным членом Российской академии наук (минуя стадию члена-корреспондента). Излишне говорить, что это “вознесениеˮ на академический олимп нисколько не повлияло на поведение Ю.Д. Апресяна и на его качества как ученого и человека: он так же без устали трудится на благо любимой лингвистики, он так же доступен и прост в общении, так же внимателен к коллегам, как это было и раньше.

Академик Ю.Д. Апресян – лауреат Золотой медали им. В.И. Даля, присужденной ему Российской академией наук в 2004 году, иностранный член Национальной Академии наук Армении, почётный профессор МГУ, лауреат престижной премии Вильгельма фон Гумбольдта (ФРГ), доктор honoris causa Софийского университета Св. Климента Охридского, доктор honoris causa Варшавского университета, автор десятка первоклассных книг, многие из которых переведены на несколько языков мира, полутора десятков словарей и более 300 статей.

Он известен далеко за пределами нашей страны как признанный глава Московской семантической школы (МСШ). В рамках этой школы Ю.Д. Апресяном создана целостная и глубоко проработанная теория семантики, основанная на разнообразном и массовом языковом материале. Уже в этом состоит её принципиальное отличие от большинства современных теоретических построений, которые нередко опираются на весьма ограниченный и выборочный материал. Ю.Д. Апресян всегда ощущал себя лексикографом: именно поэтому он не раз проверял и оттачивал свои теоретические находки, буквально прочитывая “от корки до коркиˮ объёмистые толковые словари (например, все четыре тома Малого академического словаря русского языка) – как русские, так и толковые словари английского языка. Работы Ю.Д. Апресяна оказали глубокое воздействие на многие исследования, формально не относящиеся к МСШ, и в значительной степени изменили стиль научного мышления большого числа авторов.

Необходимо указать наиболее существенные черты МСШ; они касаются принципов лингвистического исследования, его инструментов, объекта и методов.

Главные методологические принципы МСШ – это интегральность и системность. Описания грамматики и лексики языка должны быть согласованы друг с другом и в совокупности образовывать единое (интегральное) функциональное описание языка. Словарь языка системен, хотя, возможно, и в меньшей степени, чем его грамматика. Описание слова должно выявлять все его системные связи с другими словами и отражать цельную, так называемую “наивнуюˮ, картину мира, воплощённую в данном языке. Каждое слово должно быть описано в словаре как представитель одного или нескольких лексикографических типов – классов слов с совпадающими или близкими свойствами, которые одинаково реагируют на определенные лингвистические правила. Основная задача семантики – описать значения простейших содержательных единиц языка и сформулировать правила, по которым из этих значений складывается смысл более крупных фрагментов – словосочетаний и предложений.

Инструментом семантического описания является единый семантический метаязык, представляющий собой ограниченный фрагмент описываемого естественного языка, или же формальный объект (семантическая сеть), эквивалентный этому фрагменту. Ввиду национальной специфики языковой картины мира в качестве такого метаязыка не должен использоваться какой-либо искусственный язык, сколь бы универсальным он ни был; – на семантическом метаязыке описываются значения всех содержательных языковых единиц – лексем, граммем, аффиксов, синтаксических конструкций, просодий. (Под лексемой понимается слово, взятое в одном из его значений; это – элементарный и главный объект семантики и системной лексикографии). Семантика не только интересуется значениями содержательных единиц языка, но и стремится отыскать семантическую мотивацию всех свойств этих единиц – морфологических, синтаксических, сочетаемостных, просодических, коммуникативных и других.

Основным методом описания любых содержательных единиц языка являются аналитические толкования их значений на этом метаязыке. Толкования – это структуры, в которых выделяется до пяти слоев смысла: ассерции, пресуппозиции, модальные рамки, рамки наблюдения, мотивировки. Помимо аналитического толкования, в состав полного семантического представления языковой единицы входят нетривиальные семантические признаки (так называемые семантические “кваркиˮ, то есть смыслы, которые не имеют реального лексического воплощения), коннотации, прагматические сведения. Полные семантические представления должны строиться так, чтобы, сравнив их, можно было продемонстрировать все семантические связи между различными лексическими единицами в словаре и сформулировать парадигматические правила их семантического взаимодействия и синтагматические правила взаимодействия с другими единицами в текстах.

Ю.Д. Апресяну свойственна уникальнейшая способность претворять общие теоретические концепции во вполне конкретные лексикографические продукты. Эта способность проявилось во всех словарях, над которыми он работал, – в “Толково-комбинаторном словаре русского языкаˮ (составленном Ю.Д. Апресяном совместно с И.А. Мельчуком и А.К. Жолковским), в словаре “Русский глагол – венгерский глагол. Управление и сочетаемостьˮ (в соавторстве с Э. Палл), в “Большом англо-русском словареˮ, в “Англо-русском синонимическом словареˮ и, разумеется, в “Новом объяснительном словаре синонимов русского языкаˮ, впитавшем в себя практически все достижения теоретической мысли МСШ. Последние три словаря созданы Ю.Д. Апресяном в составе довольно больших коллективов; однако его определяющая роль в этой работе – и в качестве автора, и в качестве строгого, внимательного и мудрого редактора – не подлежит никакому сомнению.

Важной особенностью создаваемых Ю.Д. Апресяном словарей является их ориентация на активность. Принцип активности словаря требует, чтобы лексическим единицам была приписана информация, необходимая не только для понимания текстов, но и для гибкого использования языка в речи говорящих (как носителей языка, так и людей, изучающих данный язык в качестве неродного). Это означает, что словарная статья должна содержать исчерпывающие сведения обо всех существенных свойствах лексической единицы. По мысли Ю.Д. Апресяна, совокупность таких сведений, вместе с правилами, по которым строятся языковые высказывания, является формальным аналогом того, что называется языковой компетенцией говорящих. Идеи, касающиеся активного словаря, сейчас воплощаются в работе над многотомным “Активным словарем русского языкаˮ (к настоящему времени из печати вышли три тома), которую осуществляет коллектив составителей под руководством Ю.Д. Апресяна.

От симбиоза теоретической семантики и практической лексикографии, на котором настаивает Ю.Д. Апресян, очевидным образом выигрывают все: и лингвисты-теоретики, и лексикографы, и пользователи первоклассных словарей. Словарь оказывается построенным на прочном теоретическом фундаменте, а теория подвергается массовой проверке и получает мощные импульсы для дальнейшего развития и совершенствования.

Другим важным источником импульсов для развития лингвистической теории явилась работа Ю.Д. Апресяна над системами компьютерной обработки естественного языка, в первую очередь над системой машинного перевода “ЭТАПˮ (= ЭлектроТехнический Автоматический Перевод), в которую он вложил годы труда и частицу своей души. Ю.Д. Апресян, как и другие создатели этой системы, в значительной мере воспринимали ее как своего рода экспериментальный полигон для проверки теоретико-лингвистических построений. По существу, именно эта работа привела Ю.Д. Апресяна к формулировке важнейшего принципа интегрального описания языка – принципа согласованности грамматики и словаря. В свою очередь, система “ЭТАПˮ явилась практическим воплощением этого принципа в жизнь.

Ю.Д. Апресяна отличает высочайшая требовательность к материалу, выпускаемому им в научный оборот. Эта требовательность в полной мере относится и к языковым примерам, иллюстрирующим теоретические положения или словарные разработки. Если это литературный пример, то можно быть уверенным, что он заимствован из первоклассного произведения уважаемого автора. Если же это пример, сконструированный исследователем, то он часто еще и поучителен в самом прямом смысле слова: напоминает о давнем историческом факте, сообщает научную (не обязательно лингвистическую!) истину или рисует в общем оптимистическую картину мира, в котором действуют, как правило, хорошие люди, пусть и не чуждые обычных человеческих слабостей и эмоций.

Позднее Ю.Д. Апресян обратился к ещё одной исключительно важной теме. Путем основательных и глубоких исследований он построил фундаментальную классификацию языковых предикатов. Отталкиваясь от существующих классификаций Ю.С. Маслова, З. Вендлера и ряда других учёных, автор предлагает весьма стройную и последовательную онтологию предикатов языка, многие из которых были введены в научный оборот впервые. Это такие предикаты, как деятельности (торговать, воевать), поведения (баловаться, капризничать, ёрничать), занятия (играть, отдыхать), существования (существовать, быть, наличествовать), интерпретации (ошибаться, соблазнять) и многие другие. Как подчеркивает Ю.Д. Апресян, эта классификация необходима для формулировки самых разных лингвистических правил – в частности, синтаксических, сочетаемостных, семантических и коммуникативных.

К теме фундаментальной классификации предикатов достаточно близко примыкает работа по созданию цельной системы семантических признаков слов и семантических ролей предикатов. Система семантических признаков в экспериментальном порядке используется в глубоко аннотированном корпусе русских текстов, СинТагРус, составляемом ближайшими коллегами Ю.Д. Апресяна в Институте проблем передачи информации им. А.А. Харкевича РАН.

В последние годы Ю.Д. Апресян посвящает себя двум масштабным проектам. Много сил он отдает “Активному словарю русского языкаˮ. Здесь он выступает не только как автор концепции словаря и составитель многих словарных статей, ответственный редактор уже вышедших в свет томов и общий руководитель проекта. Помимо этого, он неустанно продолжает совершенствовать лингвистический фундамент словаря и обобщает полученные результаты в многочисленных публикациях.

Если работа над “Активным словаремˮ ведется солидным коллективом, то второй проект, завершенный совсем недавно, – это продукт индивидуального творчества Юрия Дерениковича. Более десяти лет он отдал теме, увлекавшей его еще со времен “Англо-русского синонимического словаряˮ (1979), – сопоставительной англо-русской лексикографии. В отечественной лексикографии накоплено немало разнообразных наблюдений над расхождениями между русским и английским языком. Однако только в этой работе такого рода наблюдения явились результатом систематического и массового обследования лексики в масштабе всего словаря, что можно с полным основанием назвать фирменным стилем Ю.Д. Апресяна. Для того, чтобы такой результат стал возможен, Юрий Дереникович предпринял огромную подготовительную работу. Он составил новаторский двуязычный англо-русский толково-комбинаторный словарь, содержащий свыше 8 000 словарных статей, в которых накоплена обширная фактическая информация о разнообразных свойствах слова, в том числе в беспрецедентном масштабе о его лексических функциях (в понимании теории “Смысл – Текстˮ). На базе этого словаря было проведено широкое исследование расхождений между английским и русским языками. Важнейшие результаты этого исследования касаются как сходств, так и расхождений в области лексико-семантической сочетаемости, семантики, а также порядка слов и коммуникативной организации высказываний.

Необычайная профессиональная добросовестность, основанная на высоких нравственных принципах, строгая требовательность как к своим научным изысканиям, так и к работам других ученых сочетаются у академика Ю.Д. Апресяна с уважением к иным научным концепциям и направлениям, с терпимостью в отношении тех из них, которые, может быть, и значительно расходятся с его собственными научными воззрениями.

90 лет – весьма солидный возраст. Многие ученые в таком возрасте “пожинают плодыˮ, подводят итоги своей научной деятельности, пишут воспоминания. Ю.Д. Апресян далек от этих видов интеллектуальной деятельности: он в расцвете творческих сил, он необычайно активен как исследователь, как руководитель научных коллективов, о чем свидетельствуют постоянно публикуемые им статьи и книги. Совсем недавно он сдал в издательство две новые статьи для готовящейся к печати Encyclopedia of Slavic Literatures and Linguistics – о Московской семантической школе и об “Активном словаре русского языкаˮ.

Пожелаем юбиляру крепкого здоровья, долголетия и новых творческих высот!