- Код статьи

- S241377150017817-1-1

- DOI

- 10.31857/S241377150017816-0

- Тип публикации

- Статья

- Статус публикации

- Опубликовано

- Авторы

- Том/ Выпуск

- Том 80 / Номер 6

- Страницы

- 89-103

- Аннотация

В статье рассматриваются структуры рифм в поэтических традициях Юго-Восточной Азии – бирманской, тайской, вьетнамской и тямской, которые, несмотря на своё богатое наследие и ряд интересных особенностей, являются малоизученными. Исследование проводилось на материале наиболее известных образцов этих традиций общим объёмом 240 строк в случае с бирманскими текстами и 185 строк в случае с тайскими. Результаты исследования показали, что в бирманском стихе отсутствует жёсткая структура рифмовок, но в то же время обязательное присутствие рифмы в расшатанной бирманской силлабике является важной чертой, отличающей её от верлибра. Также был выявлен ранее не описанный бирманский размер с чередованием двух четырёхсложных и одной пятисложной строк, в котором преобладает концевая рифма, и было установлено, что в тайском размере рай рифмуются конечный слог одной строки с каким-либо (чаще вторым) слогом внутри последующей. Его схожесть с бирманским стихом позволяет выдвигать гипотезу о его бирманском происхождении.

- Ключевые слова

- рифма, бирманская поэзия, тайская поэзия, языки Юго-Восточной Азии, силлабическая поэзия

- Дата публикации

- 29.12.2021

- Год выхода

- 2021

- Всего подписок

- 12

- Всего просмотров

- 8411

- Введение

Настоящая статья посвящена сопоставительному анализу рифмы в метрических системах поэзии на языках Юго-Восточной Азии – в первую очередь на бирманском и тайском, а также тямском и вьетнамском.

Поэтические традиции народов Юго-Восточной Азии (вьетнамцев, тайцев, бирманцев, кхмеров, лао, тямов) достигли высокого уровня развития и имеют богатое наследие. В то же время всем им (за исключением, до некоторой степени, вьетнамской традиции) уделяется достаточно мало внимания в мировой и отечественной науке и переводческой деятельности: их метрические законы изучены очень незначительно или же вообще никогда не становились предметом специальных исследований, а количество переводов на иностранные языки (и в особенности на русский) крайне мало. Эти обстоятельства делают метрические системы поэтических традиций Юго-Восточной Азии весьма интересным и актуальным предметом для научных изысканий.

Немногочисленные предшествующие исследования, внесшие важный вклад в изучение тайской и бирманской метрики, также выявили весьма интересные особенности рифмы в этих поэтических традициях: в отличие от практически всех остальных систем стихосложения, в тайской и бирманской метриках преобладает так называемая внутренняя рифма, которая связывает не слоги на концах строк, а конечной слог одной строки и какой-либо из слогов внутри другой. При этом, несмотря на достаточно тесное взаимовлияние между тайской и бирманской культурами (в том числе и в области литературы), данная особенность рифмы является едва ли не единственной хорошо заметной общей чертой в их системах стихосложения.

По этим причинам подробное исследование количественными методами тайской и бирманской рифмы, которым ранее уделялась мало внимания даже на фоне метрики поэтических традиций Индокитая в целом1, а также сопоставление полученных данных с имеющимися сведениями о метрических системах соседних народов (тямов и вьетнамцев) должно представлять интерес для стиховедения. В настоящей работе мы попытаемся в определённой степени решить эти задачи, выделив основные характерные черты бирманской и тайской рифмы с помощью количественных методов, и соотнести их с данными о тямской и вьетнамской рифме, доступными по материалам известных нам работ.

- Рифма в бирманской поэзии

- Общие сведения о бирманской поэзии

Первые дошедшие до нас образцы бирманской поэтической традиции датируются XIV в. [5, с. 8]. Как и литературные традиции Таиланда, Лаоса и Камбоджи, она развивалась под очень сильным влиянием буддизма и индийской цивилизации. Этим был обусловлен тот факт, что значительная часть разрабатывавшихся в ней сюжетов имела индийские истоки (например, джатаки – истории о прежних рождениях Будды Шакьямуни или индийский эпос “Рамаяна”), а в лирике часто присутствовали размышления в духе буддийской философии [5]. Всё это в равной мере верно и для тайской, кхмерской и лаосской традиций, которые на протяжении всей своей истории находились в определённом взаимодействии между собой и с бирманской традицией (которая, как правило, была в культурном отношении ведущей [там же]).

Бирманская поэзия отличается чрезвычайным разнообразием жанров (по мнению В.Г. Златоверховой [3, с. 142] их число доходит до 40), большинство из которых, впрочем, представлено лишь одним или несколькими сохранившимися образцами. Основными их видами были ахчин (песенная поэзия) и линга (книжная поэзия), в рамках которой в свою очередь выделялись лирические стихотворения яду, панегирики в честь выдающихся личностей (в основном королей) могун, эпический жанр, близкий европейской поэме – пьоу, ещё один эпический жанр, но уже с элементами сатиры – яган и драматический жанр для театра – пьяза [5, с. 26–56, 68].

Кратко обобщая результаты предшествующих исследований, мы можем заключить, что, по-видимому, метрика всех известных образцов бирманской поэзии с типологической точки зрения является чисто силлабической2. При этом, судя по всему, она довольно быстро превратилась из строго силлабической в расшатанную. Изначально основным (или даже единственным) размером в бирманских стихах был размер, где каждая строка должна была содержать ровно 4 слога. Однако вскоре авторы начали допускать произвольные отступления от заданной правилами длины строки. Если поначалу процент таких отступлений в каждом из текстов был невелик и тенденция к чёткой закономерности прослеживалась легко, то в XVIII–XIX вв. разброс длины строк в рамках одного произведения становится уже очень значительным. По результатам наших исследований мы считаем наиболее целесообразным классифицировать данный тип метрики как сильно расшатанную силлабику [7].

Под рифмой в бирманской поэзии понимается совпадение (как при произношении, так и при написании [8, с. 407–408]) финалей рифмующихся слогов, то есть их гласного и конечного согласного (при наличии такового), а также тона этих слогов: последнее имеет не меньшее значение, чем совпадение самих фонем [1, с. 141]. Важно отметить, что, хотя в силу традиции в бирманском языке присутствует немало слов, имеющих различное написании, но читающихся одинаково [17, с. 12–13], такие слоги не считаются рифмующимися [8, с. 407–408] и, таким образом, в этом вопросе графика превалирует над фонетикой.

По данным предшествующих исследований изначально в бирманской поэзии использовалась так наз. ступенчатая рифма, при которой последний (четвёртый) слог первой строки рифмовался с предпоследним (третьем) слогом последующей строки и третьим с конца (вторым) слогом третьей строки (см. Схему 1) [11, с. 559].

Схема 1. Тройная ступенчатая рифма (по [1, с. 140]).

- - - А

- - А -

- А - Б

- - Б -

- Б - В

При этом, по мнению известного бирманского литературоведа Хла Пе, такой тип рифмы преобладал до XVIII в., когда широко стали использоваться двойная ступенчатая рифма, связующая аналогичным образом лишь две строки, и дополнительно концевые рифмы, при которых, как и в европейских системах стихосложения, рифмуются последние один или два слога строк. А.Д. Бурман [1, с. 141] свидетельствует, что в жанре яган использовались данные два типа рифмы, а в других произведениях, например, в известной пьязе самого прославленного бирманского драматурга У Поун Нья “Водонос”, совершенно хаотичным образом сочетаются различные варианты рифмовок – как ступенчатые, так и концевые, связующие самые разные слоги в строках [1, с. 143-144].

- Рифма в стихотворении Анандатурии “Закон природы”

В ходе нашего исследования мы составили полные схемы рифм для трёх небольших лирических бирманских стихотворений – “Даммата” (обычно переводится как “Закон природы”) Анандатурии (вероятно, XIV в.), “Песни, написанной в изгнании” Левитоундая (XVIII в.) и “Песни усмирённого” У Поун Нья (XVIII в.), а также по отдельному отрывку из двух крупных произведений – “Ягана о Раме” У Тоу и пьязы “Маникэ” Падейтаязы (оба XVIII в.).

Стихотворения Анандатурии “Даммата”, согласно легенде, написанное поэтом накануне казни, к которой он был приговорен по ложному обвинению, и говорящее о бренности бытия и подвластности человека воле рока, считается одной из жемчужин бирманской поэзии. Традиционная бирманская филология утверждает, что оно было создано в XII в., однако данные современной науки свидетельствуют, что оно было написано не ранее XIV в., а возможно, даже позже [11, c. 40]. Однако в любом случае оно является одним из наиболее ранних дошедших до нас бирманских стихотворных текстов. При этом, в отличие от многих более поздних произведений, оно безупречно с точки зрения соблюдения метра: каждая из его 41 строки содержит ровно 4 слога и, таким образом, классический бирманский четырёхсложный размер не нарушается в нём нигде. Хла Пе также заявляет, что оно безупречно и с точки зрения рифмы [там же]. Поэтому проверить данное утверждение представляется особенно интересным.

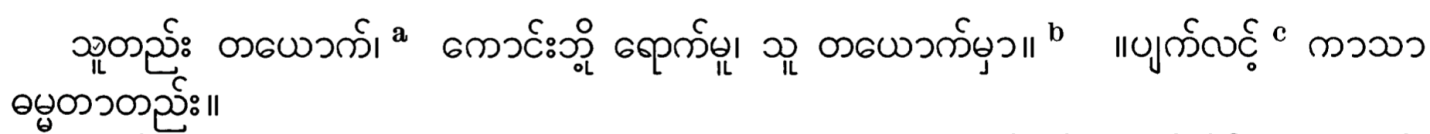

Структура рифм в стихотворении Анандатурии “Даммата” целиком представлена на Схеме 2, а его первая строфа, состоящая из 5 строк – в Примере 13.

Пример 14.

Первая строфа стихотворения Анандатурии “Даммата” (“Закон природы”)

θu2 tʰɛ3 tə jauʔ5

kãu3 bo1 jauʔ mu2

θu2 tə jauʔ m̥a2

pjɛʔlĩ1 ka2θa2

dʰamma1 ta tʰɛ3

‘[В то время как] один достигает счастья, другой низвергается и погибает. Это – естественный закон природы.’

Схема 2. Структура рифм в стихотворении Анандатурии “Даммата” (“Закон природы”), 41 строка

- - - СЛОГ16

- - СЛОГ1 А

А - СЛОГ Б

- - Б Б

- - - СЛОГ2

- - В -

- В - Г

- - Г -

- Г - Д

- Д - Е

- - Е -

- - - Е

- - Е Б

- - - СЛОГ2

- - - Ё

- - Ё -

- - - Ж

Ж Ж - З

- - З -

- З - И

- - И -

- И - К

- К - Л

- Л - -

- - - М

- - М -

- - Н Н

- Н - Б

- - - СЛОГ2

- - - -

- - - -

- - - О

- - О П

- - П -

- П - -

- Р - С

- - Р -

- - - С

- - С -

- - - Б

- - Б СЛОГ2

Из этой схемы нетрудно заметить, что, хотя рифма без сомнения играет в стихотворении важную роль, она является нерегулярной и не имеет чётко определённой структуры за одним единственным исключением: между собой рифмуются все соответственно третьи и четвёртый слоги последних строк в строфах (в случае в четвёртым словом во всех строфах полностью повторяется один слог). В остальном же мы не можем сформулировать какое-либо правило, которое бы предсказывало наличие или отсутствие рифмы на определённых позициях, как это чаще всего бывает в классической европейской поэзии (например, АА, АБАБ, АББА и т.п.), и имеем возможность говорить лишь о частотности тех или иных вариантов рифмы.

Прежде всего, следует отметить, что ступенчатая внутренняя рифма совершенно очевидным образом превалирует над концевой: последняя встречается здесь лишь трижды и при этом во всё трёх случаях слоги, участвующие в концевой рифме, участвуют также и во внутренней рифме с ещё одной строкой. Все остальные рифмы являются внутренними и ступенчатыми. Дважды рифма объединяет сразу 4 строки, 7 раз имеет место трёхступенчатая рифма, а во всех остальных случаях (в общей сложности 13) рифмы двухступенчатые. Помимо этого, в трёх местах отмечены рифмы внутри одной и той же строки. Наконец, структура, при которой рифмуются соответственно четвёртый, третий и второй слоги последовательно стоящих строк и которую А.Д. Бурман [1, с. 140] описывает как классическую и наиболее употребляемую до XVIII в., встречается лишь 4 раза, а в остальных трёх случаях трёхступенчатой рифмы рифмуются соответственно четвёртый, третий и ещё раз третий слоги. При этом, в трёх из 41 строки стихотворения рифма отсутствует полностью.

Обобщая перечисленные наблюдения, мы можем заключить, что в данном поэтическом тексте рифма подчиняется лишь одной строгой закономерности: ей должны быть связаны третьи и четвёртые слоги последних строк в строфах. В остальном то, какой тип рифмовки будет применён в каждой конкретной строке (и будет ли в ней рифма вообще), не обуславливается положением этой строки в строфе или стихотворении в целом или же какими-либо иными параметрами. Тот факт, что подобная свобода в структуре допускается в стихотворении, метрика которого по имеющимся данным (как свидетельствам литературоведов, так и нашим статистическим подсчётам) представляется одной из наиболее жёстких в бирманской поэзии, является весьма примечательным и может сыграть очень важную роль при анализе других бирманских поэтических текстов, о чём будет сказано позднее.

- Рифмы в стихотворении “Песнь усмирённого” У Поун Нья

Стихотворение У Поун Нья, известного в первую очередь как самый выдающейся бирманский драматург, с именем которого был связан расцвет бирманского театра, интересно для анализа как своего рода “антипод” “Закону природы” с точки зрения метрики. Если в “Законе природы” размер представляется одним из наиболее строго выдержанных в известных нам бирманских поэтических текстах, то творчество жившего уже в XIX в. У Поун Нья, напротив, отличается максимальной свободой стиха. Ещё А.Д. Бурман охарактеризовала метрику одной из самых известных пьяз этого драматурга – “Водонос” как “хаотичную” [1, с. 142]. Наш анализ метрической структуры “Песни усмирённого” (опирающийся на точные подсчеты числа слогов во всех строках) показал, что силлабика в нём отличается максимальной степенью расшатанности, граничащей с верлибром: самая частотная длина строки (6 слогов) встречается в стихотворении лишь в 4 случаях из 17, то есть в 23,5% [7]. В этих условиях изучение структур рифм в данном тексте представляет большой интерес, так как оно может стать одним из ключей к пониманию его метрики в целом.

Структура рифмовок в “Песни усмирённого” представлена на Схеме 3, а первая строфа, состоящая из 3 строк – в Примере 2. Из этой схемы мы можем заключить, что, с одной стороны, рифма играет в стихотворении очень важную роль, так как присутствует в 16 строках из 17 и в ней участвуют 43 слога из 94 – то есть почти половина. С другой стороны, какие бы то ни было закономерности, регулирующие её структуры здесь почти совершенно отсутствуют. Единственным исключением, которое можно считать закономерностью является то, что последний слог последний строки первой строфы рифмуется с аналогичным слогом второй строфы, а аналогичный слоги – третьей строфы – с соответствующим слогом в четвёртой. То обстоятельство, что рифма между последними слогами строф была выявлена и в “Законе природы” (правда, общая для всех строф), наводит нас на мысль, что за этим стоит некое правило. Однако других правил для рифм в стихотворении не наблюдается. Лишь рифма между первыми слогами строк встречается здесь 4 раза, а остальные типы рифм (а здесь встречаются рифмы между самыми разными слогами как в соседних строках, так и внутри одной строки) не повторяются. При этом концевая рифма отмечается лишь единожды (между последними слогами первой и третьей строк) и при этом рифмующиеся слоги также участвуют и в ступенчатой рифме, что свидетельствует о том, что концевая рифма, вероятно, не была самоцелью, а возникла случайно, как следствие применённой два раза подряд ступенчатой рифмы.

Схема 3. Структура рифм в стихотворении У Поун Нья “Песнь усмирённого”, 17 строк

А - В

А В - - - -

- В - - - - В

- - - - -

- - - - Г Д Е -

Г Д - Е - Ё -

Е - Ё - - Ж Е -

Ж - - В

З И Й К - Л - -

З И Й К Л Й -

З - Й М - Н

М Н Й Н О

П - -

П - - - - -

- - - - Р С - -

С Р - О

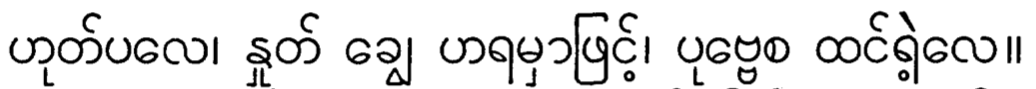

Пример 2. Первая строфа стихотворения У Поун Нья “Песнь усмирённого”

houʔpəle2

n̥ouʔtɕʰe1ha1ja1m̥a1 phjĩ3

pu2be1sa1tɕʰĩ3 ji3le2

‘Поистине! Если я должен раскрыть уста, то [я должен сказать, что] всё [то, что со мной случилось] - последствия прошлого [прошлых жизней]’

На основе всего вышеперечисленного мы можем сделать вывод, что в данном поэтическом тексте, использующем крайне расшатанный размер, рифма по-прежнему играет очень важную роль. И именно это, на наш взгляд, следует рассматривать как существенный аргумент в пользу того, что метрику этого стихотворения следует считать сильно расшатанной силлабикой, а не верлибром: в известных примерах свободного стиха рифма отсутствует, как и размер. В то же время, рифма здесь не подчиняется каким-либо закономерностям, что опять же является важным аргументом в пользу того, что регулярность здесь отсутствует и в размере и, следовательно, таковую не следует искать в каких-либо ещё не рассмотренных нами параметрах, например, в распределении тонов. При этом, как и в “Законе природы”, внутренняя (преимущественно ступенчатая, но не имеющая строгой привязки к позициям слогов) рифма, по сути, не имеет альтернативы в виде столь привычной для европейского читателя концевой рифмы.

- Рифмы в “Ягане о Раме” У Тоу

Логичным продолжением исследования рифмы в двух относительно коротких лирических стихотворениях было изучение структур рифмовки в крупных эпических и драматических произведениях. Для этой цели нами были выбраны “Яган о Раме” У Тоу и пьяза “Маникэ” Падейтаязы.

“Яган о Раме” был создан во второй половине XVIII в. весьма почитаемым в Бирме поэтом У Тоу и представляет собой наиболее известный бирманский национальный вариант популярного в странах Юго-Восточной Азии индийского сюжета о царевиче Раме.

В рамках нашего исследования нами были составлены схемы рифмовок для первых 60 строк этого весьма крупного произведения (написанных, как показали наши подсчёты, также не строгой, однако гораздо более выдержанной, нежели у У Поун Нья, силлабикой, с тенденцией к соблюдению классического четырёхсложника), результаты чего представлены на Схеме 4.

Схема 4. Структура рифм в первых 60 строках “Ягана о Раме” У Тоу.

- - - -

- - - -

- - - -

- А - -

- - А А

- - - -

- - - -

- - - Б

СЛОГ - Б -

СЛОГ Б - В

- - - В - -

- - - -

- - - -

- - - Г

- - Г -

- - - - Д

- Д - Е

Д - Е - Ё

- - Ё -

- Ё - -

- - - - -

- - - Ж

- - Ж

- - - З

- - З -

- - З И

- - И - -

И - - -

- - - -

- - - - - - -

- - - - Й

- - Й -

- Й - К

- - К -

- К - - -

- - - -

- - - -

- - - - Л

- - Л -

Л - - М

- М М -

- М Н -

- Н - -

- - - - - - -

- - - -

- - - -

- - О - - О

О - - СЛОГ

- - СЛОГ -

- - П РП - - - - Р -

- - - С

С - - - Т

- Т - У

- - - У - -

У - - Ф

- - Ф Х

- - Х Ц

- Х Ч Ц

Ч - Ч - - -

Из этой схемы мы прежде всего можем видеть, что рифма в данном тексте употребляется вовсе не так широко, как в двух предыдущих: 15 из этих 60 строк, то есть четверть их, вообще не содержат никакой рифмы. Три раза здесь встречается тройная ступенчатая рифма, соединяющая последовательно четвёртый, третий и второй слоги соседних строк, ещё три – рифма между соответственно четвёртым, третьим и первом слогами (чего мы не встречали в “Законе природы”), два раза – между четвёртым, третьим и третьим, один раз – между четвёртым, вторым и первым и один раз – между пятым, третьим и вторым. В остальных случаях мы имеем дело с двойной рифмой. В 4 случаях она связывает четвёртый слог строки с третьим последующей, в двух – соответственно четвёртый и первый, в одном – четвёртый и второй. Также спорадически встречается рифма между различными слогами одной строки. Рифмы между концевыми слогами строф, как в “Законе природы” и “Песне усмирённого” здесь отсутствуют.

Таким образом, данный отрывок представляет собой ещё один пример того, что структура рифм в бирманском стихе не является жёстко регламентированной и каждое произведение в произвольном порядке сочетает различные типы рифмовок, среди которых доля ступенчатых существенно превалирует над долей концевых.

- Рифмы в пьязе “Маникэ” Падейтаязы

Последним исследованным нами бирманским поэтическим текстом были три отрывка из пьязы “Маникэ” поэта Падейтазы, жившего в конце XVII – первой половине XVIII в. По мнению крупного отечественного специалиста в области литератур Юго-Восточной Азии Ю.М. Осипова, “Маникэ” являлось для своего времени новаторским с точки зрения формы произведением: в нём впервые в истории драмы народов Индокитая были применены деление на акты и сочетание авторского монолога с диалогами актёров (ранее в традиционных театрах Юго-Восточной Азии весь текст читался одним актёром, а остальные лишь молча изображали описываемые действия) [5, с. 151–155]. По этой причине “Маникэ” представляет большой интерес для исследования, так как в этом произведении вполне можно ожидать обнаружение каких-либо нестандартных черт и в области метрики.

Нами было проанализировано 4 отрывка из начальной части пьязы: один - длиной в 82 строки, а остальные три – в 12. Метрика первого отрывка представляет собой почти строго выдержанную силлабику: из 82 строк 5 содержат по 3 слога, 3 – по 7, одна строка – 5, а остальные 73 – по четыре, причём семи- и трёхстрочные строки встречаются ближе к концу строф, что образует определённую закономерность. Остальные три отрывка, представляющие собой отдельные монологи героев, имеют очень интересную для бирманской поэзии метрическую структуру: в них по 4 раза повторяется последовательность из идущих одна за другой двух четырёхсложных и одной пятисложной строк. Других примеров бирманских стихотворных текстов, где бы строки разной длины чередовались упорядоченно, на данный момент нам неизвестно.

Структуры рифмовок в указанных отрывках представлены соответственно на Схемах 5, 6, 7 и 8.

Схема 5. Структура рифм в первых 86 строках “Маникэ” Падейтаязы

- - - А

- А - Б

- Б -

- - - В

- - В Г

В В Г Д

- - Д -

- - - Е

- - Е -

- Е - Ё

- - Ё -

- - - -

- - Ж -

- Ж - З

- З - И

- И - Й

- - Й -

- - - К

- К - Л

- - Л -

- Л - М

- - М -

- - - Н

- - Н -

- Н - - - - -

- - - -

- - -

- - - О

- О - П

- П -

- - - Р

- - Р -

- - Р С

- - С Т

- С Т Т

- - Т -

- Т - У

- - У -

- У - Ф

- - Ф -

- Ф - Х

- - Х -

- Х - Ц

- - Ц Ч

- Ч - Ш

- Ш - Щ

- - Щ -

- Щ - Ъ

- - Ъ -

- Ъ - Ы

- - Ы -

- Ы - - - - -

- - - -

- - -

- - - А

- А Б В

В Б -

- - - Г

- Г - Д

- - Д -

- Д – Е

- - Е -

- - Е - Ё

- - Ё -

- Ё - Ж

- - Ж -

- Ж - З

- - З -

- З - -

- - - -

- - - И

- - И -

- И - -

- - Й -

- Й - К

- - К –

- К - - - - -

- - - Л

- - Л

- - - М

- М - Н

- - - - Н

Схема 6. Структура рифм во втором отрывке из “Маникэ” Падейтаязы. 12 строк.

- - - А

- А - Б

- - - - Б

- - Б Б

Б Б - -

- - - - В

- - - В

- В - - Г

- - - - Г

- - - Г

- - - -

- - - - -

Схема 7. Структура рифм в третьем отрывке из “Маникэ” Падейтаязы. 12 строк.

- - - СЛОГ

- - СЛОГ А

- - - - А

- - - А

- - - -

- - - - -

- - - -

- - - Б

- - - Б Б

- - - Б

- - - В

- Б - - В

Схема 8. Структура рифм в четвёртом отрывке из “Маникэ” Падейтаязы. 12 строк.

- - - А

А - - Б

- - - - Б

- - - Б

- Б - В

- - - - В

- - - В

- - - Г

- - - - Г

- - - Г

- Г - Д

- - - - Д

Анализируя приведённые схемы, мы можем заметить, что на Схеме 5 наблюдается картина, в целом, аналогичная тому, что мы видели при исследовании “Закона природы” Анадатурии и отрывка из “Ягана о Раме”: рифмы здесь также распределены произвольно и при этом преобладают ступенчатые (двух- и трёхступенчатые) рифмы. Намного более интересно выглядят следующие 3 схемы: на каждой из них количество концевых рифм значительно преобладает над ступенчатыми. На Схеме 6 соотношение соответственно 5 к 4, на Схеме 7 – 5 к 3, на Схеме 8 – 7 к 3. Этот факт выделяет данные три сценических монолога из всех исследованных нами образцов бирманской поэзии, так как во всех остальных число концевых рифм уступает числу рифм ступенчатых, а иногда (как, например, в “Песне усмирённого”) вообще пренебрежимо мало. На основе того факта, что в данных трёх монологах используются строго выдержанный гетеросиллабический размер и концевая рифма, мы можем предположить, что имеем дело с ещё одним, до сих пор не описанным бирманским поэтическим размером, с какого-то времени бывшим в ходу наряду с хорошо известным четырёхсложником со ступенчатыми рифмами. К сожалению, в настоящий момент нам неизвестно других примеров его употребления, однако, как только таковые будут обнаружены, он непременно должен стать предметом серьёзного изучения.

- Общие выводы

Обобщая изложенные выше результаты нашего предварительного исследования бирманской рифмы, мы можем заключить следующее. Прежде всего, во всех исследованных текстах, включая тексты со строго выдержанным размером, структура рифмовок является произвольной. Это даёт нам основания выдвинуть гипотезу о том, что жёсткая структура рифмовок, столь свойственная многим метрическим системам (по крайней мере, в классические периоды их развития) в бирманской поэзии никогда не использовалась. Это в свою очередь свидетельствует о том, что определённая нестрогость также была свойственна бирманскому стиху едва ли не с момента его возникновения, с учётом чего появление в нём сильно расшатанной силлабики представляется вполне ожидаемым событием. С другой стороны, рифма весьма важна для бирманского стихосложения и присутствует (причём, играя существенную роль) и в текстах с максимально расшатанной силлабикой, что является весомым аргументом в пользу того, что они всё-таки написаны не верлибром.

Также мы установили, что в классическом четырёхсложнике и в расшатанной силлабике рифма в подавляющем большинстве случаев является ступенчатой (чаще двух-, но нередко и трёхступенчатой). В первом случае в ней обычно участвуют четвёртые, третьи и вторые слоги строк, во втором – практически любые. В “Законе природы” Анандатурии и “Песне усмирённого” У Поун Нья нами были выявлены рифмы рифмы между конечными слогами строф (в первом случае – также и между предпоследними). Помимо этого, в двух отрывках из пьязы Падейтаязы “Маникэ” нами был обнаружен ещё один бирманский стихотворный размер, в котором последовательно чередуются две четырёхсложные и одна пятисложная строки. В нём, в отличие от остальных типов бирманской метрики, преобладают концевые рифмы.

- Рифма в тайской (сиамской) поэзии

- Общие сведения о тайской поэзии

Тайская поэтическая традиция существует с XIV в. Её история и художественные и сюжетные аспекты находят много параллелей с бирманской, что было обусловлено их общими истоками (индо-буддийская цивилизация) и взаимным влиянием. Как и в бирманской традиции, здесь были очень популярны сюжеты из джатак и “Рамаяны”, буддийские философские мотивы и восхваления королей, а написанные различными авторами произведения на один и тот же расхожий сюжет были обычной практикой. Наиболее популярными среди немалого количества тайских литературных жанров были эпическая поэма лилит (аналог бирманского пьоу) и нират, изначально представлявшей собой небольшую поэму о путешествии, а позднее ставший использоваться для разработки самых разных тем, от любовной лирики, до дидактики [5].

Метрика тайской поэзии изучена гораздо лучше, чем бирманская. Известно, что в ней имелось 5 основных метров – чисто силлабические метры клон и кап, силлабо-метрический метр чан [6, с. 44–45] и два представляющие определённые проблемы для типологической классификации метра – кхлонг и рай. В современном кхлонге размер задаётся одновременно количеством слогов в строке и взаимным расположением диактритических знаков, использующихся для маркирования тонов, но обозначающих совершенно разные тоны в зависимости от контекста и, следовательно, не привязанных однозначно к какому-либо из них [10, с. 423]. По этой причине кхлонг в его нынешнем виде представляется уникальным с точки зрения типологии примером силлабо-графического метра, однако данные исторической фонетики дают основания предполагать, что изначально он возник как силлабо-тональный метр, но позднее утратил тоновую основу из-за языковых изменений, вызвавших несоответствие написания и произношения [16, с. 139–140]. Рай же ведущий специалист по тайской метрике Т. Худак характеризует как рифмованную прозу, поскольку он, в отличие от других тайских метров, записывается без разбиения на графические строки [13, с. 44]. Однако свидетельство того же Т. Худака о том, что каждый сегмент в рае содержит ровно 5 слогов [там же], даёт основание также считать его силлабическим метром. Каждый из перечисленных метров имеет ряд разновидностей.

Согласно данным предшествующих исследований, под рифмой в тайской поэзии, как и в бирманской, понимается совпадений финалей рифмующихся слогов (то есть их гласного и конечного согласного в случае его наличии), однако, в отличие от бирманского стиха, тоны при рифме могут не совпадать [9, с. 79]. Рифмующимися, по-видимому, считаются также слоги, имеющие разное написание, но одинаковое произношение. Ещё одним отличием тайской рифмы от бирманской является тот факт, что первая имеет жёсткую, обусловленную строфикой, структуру и строго регламентирована для каждого конкретного размера. В то же время, в ней, как и в бирманской, широко применяется внутренняя рифма. В качестве примера можно рассмотреть один из наиболее простых тайских размеров – восьмисложный клон, структура которого представлена на Схеме 9. Здесь в строфе, состоящей из четырёх строк, восьмой слог первой строки рифмуется с третьим слогом второй, а восьмой слог второй – с восьмым третьей и третьим четвёртой.

Схема 9. Рифмы в восьмисложном клоне (по [9, с. 79])

- - - - - - - А

- - А - - - - Б

- - - - - - - Б

- - Б - - - - -

В ходе настоящего исследования мы изучили структуру рифм в двух наиболее интересных и сложных для классификации тайских размеров – кхлонге и рае. Материалом для анализа послужил фрагмент из известной тайской эпической поэмы “Лилит Пхра Ло”, созданной в нынешнем её виде в XVIII в., которая, как и многие другие тайские стихотворные тексты [2, с. 32], написана чередующимися между собой кхлонгом и раем. Нами были составлены схемы рифм для трёх отрывков, написанных кхлонгом, и одного большого отрывка, написанного раем, общим объёмом 185 стихотворных строк.

Переходя к описанию результатов изучения рифмы в кхлонге, сразу следует оговориться, что нами ни разу не было зафиксировано рифмы внутри полустишия – все рифмы отмечались только либо на конце строк, либо на конце полустиший, разделённых цезурами, которые в тайской письменности также принято обособлять на письме. По этой причине на наших схемах рифмовок в кхлонге мы не будем обозначать каждый отдельный слог знаком “-”, как это делалось в случае с бирманскими стихами, а будем применять его для обозначения всего полустишия вне зависимости от длины последнего.

Два из исследованных нами кхлонговых отрывка были написаны четырёхстрочным кхлонгом, в котором каждая строфа содержит 4 строки. Отрывки имели длину 3 строфы (12 строк) и 7 строф (24 строки, так как последние 2 строфы были двустрочными). Структуры их рифмовок представлены соответственно на Схеме 10 и Схеме 11. Третий кхлонговый отрывок был написан двустрочным кхлонгом, в котором каждая строфа состоит из двух строк, и содержал 9 строф (18 строк). Структуру его рифмовок можно видеть на Схеме 12.

Пример. Строфа четырёхстрочного кхлонга.

| บุญเจ้าจอมโลกเลี้ง | โลกา |

| ระเรื่อยเกษมสุขพูล | ใช่น้อย |

| แสนสนุกศรีอโยธยา | ฤๅรํ่า ถึงเลย |

| ทุกประเทศชมค้อยค้อย | กล่าวอ้างเยินยอ |

bun jao˥˩ jom lo:˥˩k lia˩˥ŋlo:kʰa:

ra˥ rɤ˥j˩: kʰa˥se˩˥m su˥k pu:nt͡ɕʰa˥j˩ n ɔ:˥j

se:˩˥n sa˩nu˩k si:˩˥ a˩jo:tʰa˥ja:rɯ: ra:m tʰɯ˩˥ŋ lɛj

tʰu˥k pra˩tʰe˥˩t t͡ɕʰom kʰ˥jkʰo˥jklao˩ a:˥˩ŋ jɛn jɔ:

‘В Аюттхае был великий король, который был очень могуществен вследствие своих добродетелей. Он благополучно управлял королевством и народом и был известен своим могуществом.’

Пример. 2 строфа двухстрочного кхлонга.

| รอยรูปอินทรหยาดฟ้า | มาอ่าองค์ในหล้า |

| แหล่งให้คนชม แลฤๅ | |

| พระองค์กลมกล้องแกล้ง | เอวอ่อนอรอรรแถ้ง |

| ถ้วนแห่งเจ้ากูงาม บารนี |

rɔ:j ru:˥˩p in tʰon ja:˩t fa:˥ma: a:˩ oŋ naj la:˥

le:˩ŋ ha˥˩j kʰon t͡ɕʰom le: rɯ:

pʰra˥ oŋ klom klɔ:˥˩ŋ kle:˥˩ŋɛw ɔ:˩n rɔ:n ron tʰe:˥˩ŋ

tʰʷa˥˩n he:˩ŋ t͡ɕao˥˩ ku: ŋa:m ba:nni:

‘Его красота, подобная Индре, была известна в трёх мирах’

Схема 10. Структура рифм в отрывке из “Лилит Пхра Ло”, написанном 4-строчным

кхлонгом

- - (А)

- - (Б)

- (А)-

- (Б)-

- - (В)

- (В) - (Г)

- -

- (Г) -

-- (Д)

-- (Е)

- (Д)-

- (Е)-

Схема 11. Структура рифм во втором отрывке из “Лилит Пхра Ло”, написанном 4

строчным кхлонгом

-- (А)

- (А)- (Б)

- (А)-

- (Б)-

-- (В)

- (В)- (В)

- (В)-

- (В)-

- (Г)- (Г)

- (Г)- (Д)

- (Г)-

- (Д)-

-- (Е)

- (Е)- (Ё)

- (Е)-

- (Ё)-

- (Ж)-

- (Ж)- (Ж)

-- (Ж)

- (Ж)-

- (З)- (З)

- (И)- (И)

Схема 12. Структура рифм в отрывке из “Лилит Пхра Ло”, написанном 2-строчным

кхлонгом

- (А)- (А)

--

- (Б)- (Б)

--

- (В)- (В)

--

- (Г)- (Г)

--

- (Д)(Д)

--

- (Е)- (Е)

--

- (Ё)- (Ё)

--

- (Ж)- (Ж)

--

- (З)- (З)

--

На основе этих схем мы можем сделать заключения, что в двухстрочном кхлонге (насколько об этом можно судить по имеющемуся отрывку) структура рифмы представляется максимально жёсткой: рифмуются полустишия первой строки, а оба полустишия второй в рифме не участвуют. Следует отметить, что подобная схема выглядит весьма оригинальной. В четырёхстрочном кхлонге структура выглядит более свободной, однако неизменным остаётся тот факт, что она связывает второе полустишие одной строки с первым полустишием другой и, таким образом, как и бирманская, является своего рода ступенчатой. При этом, в отличие об бирманского стиха, здесь более предпочтительной является перекрёстная рифма.

Пример. 6 сегментов рая.

กล่าวถึงขุนผู้ห้าว นามท่านท้าวแมนสรวง เปนพระยาหลวงผ่านเผ้า เจ้าเมืองสรวงมีศักดิ์ ธมีอัคเทพีพิลาส ชื่อนางนาฎบุญเหลือ

kla:w˩tɯ˩˥ŋ kʰun pʰu:˥˩ ha:w˥˩

na:m tʰa˥˩n tʰa:w˥ me:n sʷa:˩˥ŋ

pɛ:n pʰra˥ ja: lʷa:˩˥ŋ pʰa:˩n pʰao˥˩

t͡ɕao˥˩mɤ:ŋ sʷa:ŋ mi: sa˩k

tʰa˥mi:a˩k tʰɛ: pʰi: pʰi˥la:˥˩t

t͡ɕʰɯ˥˩: na:ŋ na:˥˩t bunlɯ˩˥:

‘Что касается Тхао Мен Суанга, то он очень мудр и храбр. Он правит Суангом, который находится на востоке Аюттхайи. Его жену зовут Нат Бун Лы.’

Структура рифмовок в отрывке, написанном раем, представлена на Схеме 13 и выглядит гораздо менее тривиальной.

Схема 13. Структура рифм в отрывке из “Лилит Пхра Ло”, написанном раем

- - - - -

- - - - А

- - А - Б

- - - Б - В

В - Б - Г

- - Г - - - Д

- - Д – Е

- Е - Е - Ё

- - Ё - - Ж

- - Ж - З

- - З - И

- - И - - Й

- Й - - - Й

- - Й - - К

К - - - Л

- - - Л - - М

- - - М - - Н

- - - - Н

- - - Н

- Н

- - - - А

- - А - Б

- - - Б В

- В - - - Г

- - Г - - Д

- - Д - - Е

- - - Е - - Ё

- - Ё - - Ё

- Ж - - З

Ж - - З - - И

- Ж - И - - Й

- - - Й И И

- И - И - К

- К - К - Л

- - Л - М

- М - - Л

- - - Л - - Н

- - Н - О

- О - - П

- - П – Р

Р - - - - С С

С - - - - Т

- - Т - У

- - У - - Ф

- - - - Ф

- - - -

- -

- - - - А

- - А - Б

- - Б - В

- - В - - Б

- Б Б - Г

- - Г - - Д

- Д - - Е

- Д Е - Ё

Ё - - - Ж

- - Ж - З

- З - - И

- - И И - Й

Й - - - - К

- - - -

- - - - - - -

- - - - А

- А - - -

- - - - - Б

- - Б - - В

- - В - - -

- - - - - Г

- Г - - - - -

- - - - Д

- - Д - -

- - - - -

- - - - -

- - - - Е

- - - Е Ё

- Ё - - -

- - - - - Ж

Ж - - - - З

З - - - И -

И - - - Й

- - Й - К

- - К - Л

- - Л - М

- - М - - Н

- - Н - О

- - О - П

П - П - Р

Р - Р - -

- - - - С

- С - - Т

- Т - - - У

- У У - Ф

- - Ф - Х

- - Х - - -

- - - - Ц

- - - - Ц

- - Ц - - -

- -

- - - - - А

- - - - - А - - -

- - - - - Б

- - - Б - - В

- В - - - - - Г

- Г - - - - Д

- - - Д - - Е

- - - - Е - Ё

- - Ё - - Ж

- Ж - З

- - З - - -

- - - - - И

- - - - - И

- - - -

- -

- - - - А

- - А - - Б

- - - - Б – В

- В - - - - Г

- - - Г - Д

Д - - - - - Е

Е - - - - - Ё

- - Ё - -

- - - - И

- - - И - - Й

- - Й - - К

- - - К - - Л

- - - Л - М

- - М – Н

- - - - Н

- - - -

- -

Мы видим, что рифмы есть в большинстве сегментов (поскольку предшествующие исследователи называют рай рифмованной прозой [13, с. 44], до окончательного прояснения его природы мы будем избегать термин “строка” и называть соответствующие элементы его метрической структуры сегментами) – отсутствуют они лишь в 11 сегментах, при этом примечательно, что только 2 из нерифмующихся сегментов расположены в середине абзаца-строфы (опять же оставим вопрос о терминах до прояснения природы рая), а все остальные – в начале или конце его. При этом лишь 16 из рифмующихся сегментов (не считая начальные и конечные в абзацах-строфах) рифмуются только с одним соседним сегментом, 81 – сразу с двумя. Также 13 сегментов содержат более одного рифмующегося слога.

Переходя к вопросу о положении рифмующихся слогов в строке, мы сразу можем с лёгкостью установить, что в подавляющем большинстве случаев в рифме участвуют конечный слог одного сегмента и какой-либо из слогов внутри последующего (случаев рифм между конечными слогами соседних сегментов зафиксировано лишь 8). Количество случаев участия в рифме с последним слогом предыдущего сегмента для слогов, стоящих на различных позициях, представлено в Таблице 1.

Таблица 1. Количество случаев участия в рифме с последнем слогов предыдущего сегмента для различных слогов в рае

| Номер слога | Количество примеров в отрывке |

| Первый | 14 |

| Второй | 22 |

| Третий | 44 |

| Четвёртый | 19 |

| Пятый | 2 |

Из неё мы можем заключить, что чаще всего с последним слогом предыдущего сегмента рифмуется третий слог, в 2 раза реже – второй, ещё реже – четвёртый и первый, а пятый (в сегментах длиной более 5 слогов) – лишь в порядке исключения.

На основе этих данных мы можем описать правила рифмовки в рае следующим образом: последний слог сегмента рифмуется с одним из слогов внутри последующего – предпочтительно с третьим, но иногда также со вторым или четвёртым. Рифма распространяется лишь на две смежные сегмента. Остальные варианты рифмовок, вероятнее всего, являются исключениями. Здесь также следует отметить, что, хотя типологическая классификация метрики рая находится за рамками данного исследования, составленные схемы позволяют выдвинуть гипотезу о том, что он представляет собой нестрогую силлабику с тенденцией к преобладанию пятисложных сегментов. Таким образом, тип метрики и, что ещё более важно, структура рифм рая сильно напоминают классический бирманский стих (стандартная рифмовка в рае, по сути, и есть бирманская дхвухступенчатая рифма с тем только отличием, что вторые слоги участвуют в рифмовке чаще, чем третьи). На основе этого факта мы можем сделать два очень важных предположения. Во-первых, скорее всего, рай всё-таки является полноценным стихотворным размером, а вовсе не рифмованной прозой. Во-вторых, есть основания предполагать, что в тайской поэзии он возник не без бирманского влияния. И именно этим может объясняться тот факт, что, в отличие от всех остальных тайских метров, в нём стихотворные строки обособляются не в виде отдельных графических строк, а лишь с помощью пробелов, в то время как строфы обособляются в виде отдельных абзацев, так как аналогичный способ оформления стихотворного текста традиционно был принят в бирманской письменности.

- Рифма в других поэтических традициях Индокитая

С культурологической точки зрения из других крупных народов Юго-Восточной Азии к бирманцам и тайцам примыкают кхмеры и моны (оказавшие на первых сильнейшее влияние и через посредничество которых они и заимствовали индо-буддийскую культуру), лао, а также в несколько меньшей степени тямы.

К сожалению, относительно монской поэзии на данный момент нам доподлинно неизвестно даже то, существовала ли она вообще, а для кхмерской, которая была весьма развита, не существует каких-либо исследований, касающихся её метрики и рифмы. Что касается поэзии тямов, то в единственной работе, затрагивающей вопросы её метрических принципов, сообщается о её тоническом характере, а также о том, что как минимум в одном из её размеров конечный слог одной строки рифмуется с третьим слогом последующей (при этом все строки длиннее трёх слогов) [15, с. 49]. Разумеется, столь незначительные сведения недостаточны для того, чтобы делать сколько-нибудь существенные выводы, однако они показывают, что в тямской поэзии внутренняя рифма, в целом аналогичная по своей сути стандартной бирманской рифме и рифме тайского рая, также имела определённое распространение.

Наконец, внутренняя рифма также применяется в весьма хорошо изученной вьетнамской поэзии. В основном метре крупных вьетнамских поэм – люкбате, являющимся силлабо-тональным по своей природе [4, с. 176–177], обычно чередуются восьмисложные и шестисложные строки и рифма при этом связывает восьмой (конечный) слог восьмисложной строки с шестым (также конечным) слогом последующей шестисложной строки и с шестым (то есть уже не конечным) слогом третьей, вновь восьмисложной строки [там же], как это показано на Схеме 14.

Схема 14. Структура рифмовок вьетнамского размера люкбат (по [4, с. 176])

- - - - - - А

- - - - - А

- - - - - А - Б

Такая структура напоминает бирманскую трёхступенчатую рифму даже в большей степени, чем тайский рай. Это выглядит особенно примечательным, поскольку взаимовлияние в области культуры между Бирмой и Таиландом с одной стороны и Вьетнамом, находившимся в орбите китайской цивилизации, с другой, всегда было весьма незначительным. Также, говоря о вьетнамской рифме, следует отметить, что, так же, как и в тайской поэзии (и в отличие от бирманской), совпадение тонов в ней не является обязательным условием [12, с. 131–132].

- Заключение

В ходе нашего исследования рифмы в поэзии народов Юго-Восточной Азии были выявлены следующие примечательные факты:

- В бирманском стихе отсутствует жёсткая структура рифмовок, что согласуется с её быстрым переходом от строгой силлабики к нестрогой и, позднее, очень сильным её расшатыванием.

- В относительно строгой бирманской силлабике преобладают ступенчатые (двух- и трёхступенчатые) рифмы, а в сильно расшатанной произвольным образом используются самые разные схемы преимущественно внутренних рифм. Обязательное присутствие рифмы в расшатанной бирманской силлабике является важной чертой, отличающей её от верлибра.

- По-видимому, в бирманской поэзии имеется ранее не описанный размер с чередованием двух четырёхсложных и одной пятисложной строк, в котором преобладает концевая рифма; он использован в “Маникэ” Падейтаязы.

- В тайском размере рай, который, вероятнее всего, является нестрого силлабическим, рифмуются конечный слог одной строки с каким-либо (чаще вторым) слогом внутри последующей. Его схожесть с бирманским стихом позволяет выдвигать гипотезу о его бирманском происхождении.

- Внутренняя рифма также распространена в тямской и вьетнамской традициях, что делает её характерным явлением для региона Юго-Восточной Азии в целом.

Библиография

- 1. Бурман А.Д. Некоторые особенности бирманской рифмы // Страны и народы Востока, XI. Москва, 1971. С. 140–145.

- 2. Иванова В.А. Лирическая поэма “Камсуан сипрат” (2-ая половина XVII в.) и становление жанра тайской литературы нират. Москва, 2018.

- 3. Златоверхова В.Г. Метрическая система бирманской классической поэзии // Проблемы восточного стихосложения. Москва, 1973. С. 142–160.

- 4. Никулин Н.И. О стихе вьетнамских поэм XVIII – начала XIX в. // Проблемы восточного стихосложения. Москва, 1973. С.174–182.

- 5. Осипов Ю.М. Литературы Индокитая. Жанры, сюжеты, памятники. Издательство Ленинградского университета, Ленинград, 1980.

- 6. Саркисов И.В. К вопросу о метрической классификации размеров тайской поэзии // Известия РАН. Серия литературы и языка. 2020. Т. 79. № 2. С. 39–49.

- 7. Саркисов И.В. Опыт изучения метрических законов бирманской поэзии // Вестник РГГУ. Серия “Литературоведение. Языкознание. Культурология”. В печати.

- 8. Янсон Р.А. О форме бытования бирманских стихов // Проблемы литератур Дальнего Востока. Санкт-Петербург, 2006. С. 405–410.

- 9. Chitakasem M. Thai poetry: problems of translation // Lai Su Thai, Essays in Honour of E.H.S. Simmonds, ed. J.H.C.S. Davidson, pp. 73–97 London, 1987.

- 10. Cooke J.R. The Thai Khlong Poem: Description and Example // Journal of the American Oriental Society. 1980. Vol. 100. No. 4 (Oct.-Dec.). P. 421–437.

- 11. Hla Pe, Allot, A.J., Okell, J. Three ‘immortal’ Burmese songs // Bulletin of the School of Oriental and African Studies, University of London. Vol. 26, No. 3 (1963), p. 559–571.

- 12. Hoa Pham, A. Poetry Translation from a Tonal Language (Vietnamese) to a Non-Tonal Language (English) // Delos. A Journal of Translation and World Literature, 2020. Pp. 128–140.

- 13. Hudak, T.J. Meta-rhymes in classical Thai poetry // Siamese heritage trust. Volume 74. 1986. Pp. 38–61.

- 14. Hudak, T.J. Limericks and rhyme in Thai, Arizona State University, 2001.

- 15. Marrison, G.E. Chams and their literature // Journal of the Malaysian Branch of the Royal Asiatic Society. Vol. 58, No. 2, 1985. Pp. 45–70.

- 16. Sarkisov I. Pri la klasifikado de la taja poetika metro khlong // ВАПросы языкознания: Мегасборник наностатей. Сб. ст. к юбилею В.А. Плунгяна / Ред. А.А. Кибрик, Кс.П. Семёнова, Д.В. Сичинава, С.Г. Татевосов, А.Ю. Урманчиева. М.: “Буки Веди”, 2020. 684 с. С. 136–140.

- 17. Yanson R. Sources of written Burmese -ac and related questions in Burmese historical phonology // Journal of Southeast Asian Linguistics Society. Vol. 201.2. University of Hawai’i Press, 2017. P. 11–18.