- Код статьи

- S086904990010074-3-1

- DOI

- 10.31857/S086904990010074-3

- Тип публикации

- Статья

- Статус публикации

- Опубликовано

- Авторы

- Том/ Выпуск

- Том / Номер 3

- Страницы

- 124-138

- Аннотация

Аккультурация мигрантов зачастую в исследованиях рассматривается в отрыве от социального контекста, в котором она протекает и от которого зависит. В настоящей статье поднят вопрос о роли воспринимаемой инклюзивности социального контекста в предпочтении мигрантами тех или иных аккультурационных стратегий поведения, а также в их психологической и социокультурной адаптации. В исследовании, проведенном в Москве, приняли участие 175 мигрантов из Северного Кавказа, из них 82% мужчин (средний возраст 21 год). Методологию исследования составили методики для измерения воспринимаемых мигрантами аккультурационных ожиданий принимающего населения и реальных стратегий поведения мигрантов, воспринимаемой дискриминации, удовлетворенности жизнью, самоуважения и социокультурной адаптации. В результате путевого анализа выяснилось, что воспринимаемая инклюзивность социального контекста позитивно связана с выбором аккультурационных стратегий, в основе которых лежит взаимодействие с представителями принимающего населения (интеграция и ассимиляция), и отрицательно со стратегией сепарации. Мигранты из Северного Кавказа, предпочитающие в межкультурном взаимодействии стратегию интеграции, демонстрируют высокий уровень психологической и социокультурной адаптации. Мигранты, придерживающиеся стратегии сепарации, демонстрируют высокий уровень психологической адаптации, но при этом низкий уровень социокультурной адаптации. Низкий уровень удовлетворенности жизнью показывают мигранты, придерживающиеся стратегии ассимиляции. При оценке непрямых эффектов обнаружилось, что воспринимаемая инклюзивность контекста через стратегию интеграции ведет к социокультурной адаптации, через сепарацию – к социокультурной дезадаптации, тогда как через ассимиляцию – к низкому уровню удовлетворенностью жизнью

- Ключевые слова

- Социальный контекст, мультикультурализм, сегрегация, дискриминация, аккультурация, адаптация, мигранты, Северный Кавказ, Москва

- Дата публикации

- 29.06.2020

- Год выхода

- 2020

- Всего подписок

- 36

- Всего просмотров

- 2655

В психологии аккультурации все чаще поднимается вопрос о необходимости более контекстно ориентированного анализа аккультурации [Ward 2013; Antоnio, Monteiro 2015; Марцинковская, Киселева 2018], поскольку аккультурация этнических меньшинств и мигрантов не происходит в социальном вакууме [Kunst, Sam 2013], то есть межкультурный контакт и его последствия находятся под воздействием реального и воспринимаемого социального (экологического) контекста [Ward, Geeraert 2016].

Так, выбор стратегии аккультурации мигрантом может совпадать или не совпадать с аккультурационными стратегиями, преобладающими в его этнической группе, и с аккультурационными ожиданиями принимающего общества. Это, в свою очередь, сказывается как на самом процессе аккультурации, так и на его долгосрочных результатах, например на психологической адаптации [Berry 1997; Berry 2006; Navas, Rojas, Garcia, Pumares 2007; Rohmann, Florack, Piontkowski 2006]. В этой связи важным становится изучение так называемых мета-восприятий (Meta-perceptions), в основе которых лежит восприятие мигрантами степени поддержки процесса их интеграции принимающим обществом [Antоnio, Monteiro 2015]. В исследованиях последнего десятилетия установлено, что подобного рода мета-восприятия определенных сторон социального контекста оказываются важными предикторами поведения и установок мигрантов [Horenczyk, Munayer 2007; Rohmann, Piontkowski, van Randenborgh 2008; Zagefka, Brown 2002; Kunst, Sam 2013].

В социально-психологических исследованиях стихийно сложился подход, в фокусе внимания которого оказались воспринимаемые мигрантами факторы, характеризующие социальный контекст аккультурации. Это связано с тем, что объективные сложности и психологическое напряжение в процессе аккультурации кроются не столько в множественности и неопределенности контекста, но главным образом в отношении к нему людей [Марцинковская, Киселева 2018] Кроме того, именно “субъективное восприятие людьми реальности образует и становится реальностью, которая определяет их психологические реакции” [Zagefka, Brown 2002, p. 173].

Ярким примером данного подхода выступают исследования, проведенные в Германии, посвященные изучению связи между аккультурационными установками мигрантов и установками, которые они приписывали принимающему населению, в отношении должного поведения мигрантов в принимающем обществе. В исследованиях ставился вопрос о влиянии воспринимаемых установок на адаптацию мигрантов [Zagefka, Brown 2002; Pfafferott, Brown 2006; Kunst, Sam 2013]. Был сделан вывод о том, что межгрупповые отношения между школьниками из числа мигрантов и представителей принимающего общества в Германии улучшаются не только за счет выбора мигрантами стратегии интеграции, но и за счет воспринимаемой поддержки их аккультурационных предпочтений сверстниками принимающей стороны [Zagefka, Brown 2002]. Кроме того, выявлено, что различия между установками подростков из числа меньшинств и воспринимаемыми ими установками большинства были негативно связаны с удовлетворенностью жизнью, воспринимаемым качеством межгрупповых отношений и толерантностью [Pfafferott, Brown 2006]. Позднее было показано, что воспринимаемое мигрантами турецкого происхождения аккультурационное ожидание ассимиляции со стороны принимающего населения Германии было позитивно связано с предпочтением турками стратегии интеграции в межкультурном взаимодействии [Kunst, Sam 2013].

Поднимая вопрос о роли восприятия мигрантами определенных сторон социального контекста в аккультурации, а именно, поддержки их интеграции со стороны принимающего общества, нельзя не сказать о роли воспринимаемой дискриминации. В исследованиях, посвященных изучению проблем аккультурации мигрантов, не раз отмечалось, что чем ниже уровень воспринимаемой дискриминации, тем в большей степени мигранты отдают предпочтение стратегии интеграции [Berry, Phinney, Sam, Vedder 2006; Berry, Sabatier 2010], которая признана наиболее успешной с точки зрения психологической адаптации [Nguyen, Benet-Martínez 2013]. В целом высокий уровень воспринимаемой дискриминации – один из наиболее влиятельных факторов стресса, с которым порой сталкиваются мигранты [Berry, Phinney, Sam, Vedder 2006], символизирующий недоброжелательный негативный социальный контекст [Piontkowski, Florack, Hoelker, Obdrzálek 2000].

Исходя из вышесказанного, мы видим, что хотя контекстно ориентированные исследования проводятся, но они носят разрозненный характер. В одних исследованиях изучаются мета-восприятия установок принимающего общества, в других – воспринимаемая дискриминация. Очевидно, что и то и другое – важные индикаторы воспринимаемой мигрантами инклюзивности социального контекста, то есть его открытости и возможности быть включенным в него. На мой взгляд, воспринимаемая инклюзивность социального контекста может состоять из данных показателей и стать перспективным направлением в объяснении предпочтения той или иной аккультурационной стратегии, а также психологической, социокультурной и социоэкономической адаптации мигрантов, поскольку вовлекает в анализ проблем аккультурации социальный контекст, в котором она происходит и от которого зависит [Berry 2006]. Этот аспект зачастую упускается исследователями из внимания. Данное исследование призвано внести свою лепту в изучение роли социального контекста в аккультурации и адаптации мигрантов путем анализа воспринимаемой инклюзивности контекста.

Итак, цель настоящего исследования состоит в изучении роли воспринимаемой инклюзивности социального контекста в предпочтении различных аккультурационных стратегий, а также в психологической и социокультурной адаптации мигрантов из Северного Кавказа в Москве. Участниками настоящего исследования выступили мигранты из этнокультурных республик Северного Кавказа по ряду причин. Во-первых, они имеют выраженную культурную дистанцию с принимающим населением Москвы, которая обусловливается приверженностью разным религиям, большей “традиционностью” кавказцев и “модернизированностью” русского столичного населения. Во-вторых, они воспринимаются принимающим населением как иностранцы, несмотря на то, что являются гражданами России [Lebedeva, Tatarko 2013]. Отчасти это причина того, что уровень предубеждений у русских по отношению к народам Северного Кавказа достаточно высок [Батхина, Лебедева 2019].

На мой взгляд, исследование мотивов поведения подобного рода мигрантов позволяет более выпукло увидеть и проанализировать роль воспринимаемой инклюзивности социального контекста. Ведь выраженная культурная дистанция между мигрантами и принимающим населением – серьезный вызов для их взаимной адаптации [van Osch, Breugelmans 2012].

Аккультурационные установки мигрантов из республик Северного Кавказа и москвичей

Москва – наиболее притягательный мегаполис России как для внешних, так и для внутренних мигрантов [Зайончковская, Полетаев, Флоринская, Доронина 2014]. Согласно переписи населения 2010 г. в Москве наиболее многочисленны из народов Северного Кавказа представители народов Дагестана (около 26 тыс. человек), за ними следуют чеченцы (около 15 тыс. человек), далее – осетины (около 12 тыс. человек), ингуши (4,5 тыс. человек) и др. (см. >>>> Большинство из представителей народов республик Северного Кавказа исповедуют ислам, тогда как принимающее население Москвы – русские, в основном исповедующие православие (христианство).

Несмотря на то, что мигранты из республик Северного Кавказа составляют не более 1% населения Москвы, они выделяются принимающим населением Москвы как “видимое меньшинство” [Мукомель 2014] и вызывают наибольшее раздражение у москвичей [Зайончковская, Полетаев, Флоринская, Доронина 2014; Батхина, Лебедева 2019], и россиян в целом [Мукомель 2014]. Москвичи отмечают у них “повышенную агрессивность”, “демонстративную маскулинность”, “нахальное поведение по отношению к девушкам” [Булатов 2009]. Кроме того, москвичи воспринимают мигрантов из Северного Кавказа не как сограждан, но как представителей какого-то другого государства [Галяпина 2015].

В отношении москвичей мигранты из республик Северного Кавказа также имеют сложившуюся систему стереотипов, таких как “маменькины сынки”, “живут на всем готовом”, “не уважают старших”, “больше любят собак, чем людей”, “мужчины не мужественные, женщины не женственные” [Булатов 2009]. Особо стоит отметить и то, что кавказская молодежь, прожившая в Москве более пяти лет, меняет свое мнение о москвичах в лучшую сторону и начинает характеризовать их как трудоспособных и грамотных специалистов, хороших друзей [Булатов 2009].

Количественные исследования, посвященные взаимным аккультурационным установкам мигрантов и москвичей, отмечают следующее: и те и другие в большей степени предпочитают в межкультурном взаимодействии установки на интеграцию. Затем следует предпочтение установок на сегрегацию со стороны принимающего населения, а со стороны мигрантов – на сепарацию (установка на сепарацию больше выражена у мигрантов, чем у принимающего населения). Далее по предпочтительности идет установка на ассимиляцию, как среди мигрантов, так и среди представителей принимающего населения. Причем эта установка больше выражена у представителей принимающего населения, чем у мигрантов. Самая нежелательная установка среди мигрантов и принимающего населения Москвы – установка на маргинализацию и исключение [Лебедева 2009].

Несмотря на то, что взаимные аккультурационные установки мигрантов из республик Северного Кавказа и представителей принимающего сообщества Москвы практически совпадают, остается неясным, как они воспринимаются мигрантами и как воспринимаемая инклюзивность социального контекста сказывается на выборе ими тех или иных стратегий аккультурации. Восприятие мигрантами может искажать реальные установки принимающего населения, поскольку, как известно, представители меньшинств в большей степени ощущают неуверенность в сохранении своей культуры и чувствуют себя менее защищенными внутри социальной иерархии [Moghaddam, Taylor 1987].

Воспринимаемые мигрантами аккультурационные установки принимающего населения, характеризующие социальный контекст, имеют колоссальное влияние на аккультурацию и адаптацию мигрантов [Zagefka, Brown 2002; Pfafferott, Brown 2006; Kunst, Sam 2013]. Однако помимо данных установок важный показатель социального контекста – воспринимаемая мигрантами и этническими меньшинствами дискриминация [Antоnio, Monteiro 2015]. Таким образом, индикаторами социального контекста могут выступать воспринимаемые мигрантами аккультурационные установки принимающего населения в отношении того, как должны жить мигранты в принимающем обществе и воспринимаемая мигрантами дискриминация. В настоящем исследовании предпринимается попытка изучить роль воспринимаемой инклюзивности социального контекста в предпочтении тех или иных аккультурационных стратегий, а также в психологической и социокультурной адаптации. Для этого ставятся следующие исследовательские вопросы: – каков характер взаимосвязи между воспринимаемой инклюзивностью социального контекста и различными аккультурационными стратегиями мигрантов из Северного Кавказа в Москве? – как связаны аккультурационные стратегии мигрантов из Северного Кавказа в Москве с показателями психологической адаптации (удовлетворенность жизнью и самоуважение) и социокультурной адаптацией? – опосредуют ли аккультурационные стратегии связь между воспринимаемой инклюзивностью социального контекста и показателями психологической адаптации (удовлетворенность жизнью и самоуважение) и социокультурной адаптацией?

Организация и метод исследования В социально-психологическом опросе приняли участие 175 мигрантов из республик Северного Кавказа (Чечня, Ингушетия, Дагестан), проживающие в Москве, из них 81,5% мужчины. Средний возраст респондентов 21 год (от 16 до 34 лет). Опрос проводился добровольно и анонимно на базе онлайн платформы EnKlikAnketa методом снежного кома. Средняя продолжительность проживания респондентов в Москве составила 3,5 года. Все участники исследования идентифицировали себя как мусульмане. 55% опрошенных имеют среднее и среднее специальное образование, 16% – неоконченное высшее образование и 27% – высшее образование.

Участникам предлагался для заполнения опросник, включавший методики, которые позволяют оценить воспринимаемые мигрантами аккультурационные ожидания принимающего населения, воспринимаемую дискриминацию, аккультурационные стратегии мигрантов, удовлетворенность жизнью, самоуважение и успешность социокультурной адаптации. Воспринимаемые мигрантами аккультурационные ожидания принимающего общества. В рамках настоящего исследования была модифицирована апробированная методика измерения аккультурационных ожиданий представителей принимающего общества Д. Берри [Лебедева, Татарко 2009]: ожидания были изменены в форму воспринимаемых мигрантами. Например, оригинальный пункт шкалы “интеграция (мультикультурализм)” – “Мигранты должны сохранять как свои культурные традиции, так и осваивать русские” – изменен в версию пункта “воспринимаемой интеграции (мультикультурализма)” – “Русские считают, что северные кавказцы, проживающие в Москве, должны сохранять как свои культурные традиции, так и осваивать русские”, α-Кронбаха = 0,91. Оригинальный пункт шкалы сегрегация – “У мигрантов должны быть друзья исключительно из их этнической группы” – изменен в версию пункта воспринимаемой сегрегации следующим образом: “Русские считают, что у северных кавказцев, проживающих в Москве, должны быть друзья исключительно из их этнической группы”, α-Кронбаха = 0,81. Ответы заданы в форме четырехбалльной шкалы Лайкерта от 1 – абсолютно не согласен до 4 – абсолютно согласен.

Воспринимаемая (этническая) дискриминация измерялась с помощью пяти вопросов, например, “Ко мне несправедливо относились на работе (продвижение, льготы) или во время учебы из-за моей национальности”, α-Кронбаха = 0,76.

Аккультурационные стратегии мигрантов из республик Северного Кавказа измерялись с помощью апробированной методики Д. Берри [Лебедева, Татарко 2009]. Но в данную шкалу были внесены модификации, которые позволили измерить стратегии поведения мигрантов, а не их установки. Данный подход позволяет фиксировать актуальные стратегии, а не идеальные. Шкала стратегии интеграции состояла из четырех пунктов, пример пункта: “Я придерживаюсь как культурных традиций своей этнической группы, так и перенимаю русские традиции”, α-Кронбаха = 0,90. Шкала стратегии ассимиляции также состояла из четырех пунктов (пример –“Я перенимаю русские культурные традиции и не сохраняю традиции своей этнической группы”, α-Кронбаха = 0,75). Столько же пунктов содержала шкала стратегии сепарации (пример – “Я предпочитаю участвовать в таких мероприятиях, в которые включены только кавказцы”, α-Кронбаха = 0,82). Ответы заданы в форме четырехбалльной шкалы Лайкерта от 1 – абсолютно не согласен до 4 – абсолютно согласен.

Рассматривалась и позиция удовлетворенность жизнью [Diener, Emmons, Larsen, Griffin 1985]. Респондентам предлагалось по четырехбалльной шкале (от 1 – абсолютно не согласен да 4– абсолютно согласен) оценить степень согласия с пятью утверждениями. Например, “В целом, моя жизнь близка к идеалу”, α-Кронбаха = 0,84. Самоуважение [Rosenberg 1965] респондентам предлагалось оценить по четырехбалльной шкале (от 1– абсолютно не согласен до 4 – абсолютно согласен) оценить степень согласия с десятью утверждениями. Например, “В целом я удовлетворен собой”, α-Кронбаха = 0,88.

А для оценки социокультурной адаптации [Wilson 2013] предлагалось по пятибалльной шкале (от 1 – чрезвычайные трудности до 5 – никаких трудностей). Оценивались трудности, которые встречаются в повседневной жизни в принимающем обществе (пример – “Иметь дело с представителями власти”, “Соблюдать свою религию”, α-Кронбаха = 0,95). Учитывались социально-демографические характеристики. Респондентов просили указать их пол, возраст, уровень образования, религиозную принадлежность, длительность проживания в Москве.

Для обработки данных использовался статистический пакет SPSS 22.0 с приложением AMOS 22.0. Применялись следующие методы: для оценки надежности и согласованности шкал использовался показатель надежности – коэффициент α-Кронбаха, для контроля влияния социально-демографических переменных на основные переменные исследования использовался линейный регрессионный анализ, для проверки связей – путевой анализ. Оценка прямого и непрямого эффектов воспринимаемой инклюзивности социального контекста на показатели психологической адаптации и социокультурную адаптацию через аккультурационные стратегии происходила с помощью Maximum-Likelihood estimation с использованием 5000 bootstrapped samples.

Что показало исследование В таблице 1 представлены средние значения и стандартные отклонения основных переменных исследования. Они свидетельствуют, что воспринимаемая дискриминация и воспринимаемый мультикультурализм имеют невысокие значения (срединное значение шкал – 2,5). При этом у воспринимаемой сегрегации более высокие значения, чуть выше срединного значения шкалы. Среднее значение по стратегии интеграция находится в районе срединного значения шкалы, затем следует стратегия сепарации. Наименее предпочитаема стратегия ассимиляции. Самоуважение, удовлетворенность жизнью и социокультурная адаптация демонстрируют высокие средние значения.

Таблица 1 Результаты описательной статистики основных переменных исследования

| Переменные | Min - Max | M | SD |

| Воспринимаемая дискриминация | 1 - 4 | 2,11 | 0,67 |

| Воспринимаемая сегрегация | 1 - 4 | 2,58 | 0,93 |

| Воспринимаемый мультикультурализм | 1 - 4 | 2,00 | 0,83 |

| Интеграция | 1 - 4 | 2,45 | 0,70 |

| Ассимиляция | 1 - 4 | 1,90 | 0,56 |

| Сепарация | 1 - 4 | 2,36 | 0,76 |

| Самоуважение | 1 - 4 | 3,47 | 0,41 |

| Удовлетворенность жизнью | 1 - 4 | 2,57 | 0,47 |

| Социокультурная адаптация | 1 - 5 | 3,03 | 0,97 |

Далее произведен контроль влияния социально-демографических переменных на основные переменные исследования с помощью линейного регрессионного анализа (см. табл. 2). Данные, представленные в этой таблице, демонстрируют положительную связь возраста с социокультурной адаптацией и отрицательную – с самоуважением. Пол оказался значимым предиктором стратегий интеграции и сепарации, а также самоуважения и социокультурной адаптации: женщины отдают большее предпочтение стратегии интеграции и меньшее – стратегии сепарации, по сравнению с мужчинами. Женщины имеют более высокий уровень социокультурной адаптации, но при этом у них ниже уровень самоуважения, чем у мужчин. Кроме того, распределение по полу не было сбалансированным (χ2 (1, N = 175) = 8,532, p

Таблица 2 Результаты линейного регрессионного анализа

| Независимые переменные | Зависимые переменные | |||||

| Интеграция | Сепарация | Ассимиляция | Удовлетворенность жизнью | Самоуважение | Социокультурная адаптация | |

| β | β | β | β | β | Β | |

| Возраст | 0,04 | -0,10 | -0,03 | -0,06 | -0,26** | 0,31*** |

| Пол | 0,23** | -0,16* | 0,03 | 0,19 | -0,24** | 0,23*** |

| Образование | 0,49*** | -0,42*** | 0,22* | 0,13 | -0,34** | 0,26** |

| Продолжительность жизни в Москве | 0,05 | -0,11 | 0,06 | -0,09 | 0,03 | 0,17* |

| R2 | 0,41 | 0,39 | 0,06 | 0,05 | 0,35 | 0,38 |

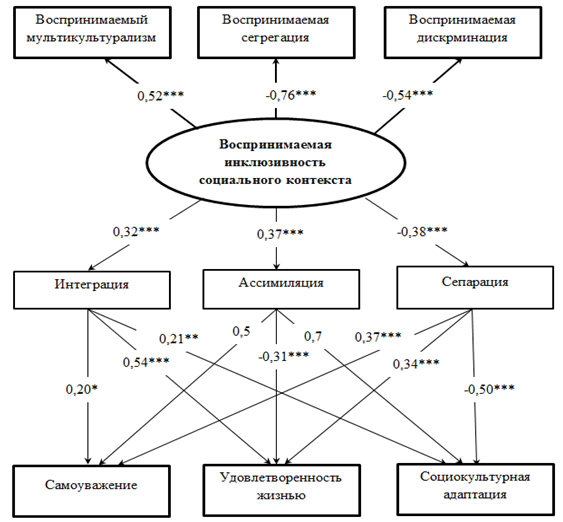

На следующем этапе, используя путевой анализ, была протестирована взаимосвязь между воспринимаемой инклюзивностью социального контекста, аккультурационными стратегиями, удовлетворенностью жизнью, самоуважением и социокультурной адаптацией, Коэффициенты полученных взаимосвязей представлены на рисунке.

Примечание. *p < 0,05; **p < 0,01; ***p < 0,001; параметры модели удовлетворительны: CMIN/df=1.61; CFI=.99; RMSEA=.06; PCLOSE=.29

Путевой анализ показал, что воспринимаемая инклюзивность социального контекста (которую составили высокий уровень воспринимаемого мультикультурализма, низкий уровень сегрегации и низкий уровень дискриминации) значимо позитивно связана со стратегиями интеграции (β = 0,32, p

Далее оценивалась значимость непрямых эффектов воспринимаемой инклюзивности социального контекста с помощью Maximum-Likelihood estimation с использованием 5000 bootstrapped samples (см. табл. 3). Непрямой эффект воспринимаемой инклюзивности социального контекста тестировался отдельно через каждую стратегию. Данные, представленные в таблице 3, демонстрируют значимый позитивный непрямой эффект воспринимаемой инклюзивности социального контекста на социокультурную адаптацию, осуществляемый через стратегии интеграции и сепарации. Также обнаружен значимый отрицательный эффект воспринимаемой инклюзивности социального контекста на удовлетворенность жизнью через стратегию ассимиляции.

Таблица 3

Непрямые эффекты воспринимаемой инклюзивности социального контекста

| Предиктор | Медиатор | Зависимые переменные | ||

| Удовлетворенность жизнью | Самоуважение | Социокультурная адаптация | ||

| Непрямые эффекты | ||||

| Воспринимаемая инклюзивность социального контекста | Интеграция | 0,10 | -0,01 | 0,19*** |

| Сепарация | -0,08 | -0,11 | 0,22*** | |

| Ассимиляция | -0,06* | -0,00 | -0,02 |

Итак, цель настоящего исследования состояла в изучении роли воспринимаемой инклюзивности социального контекста в предпочтении различных аккультурационных стратегий, а также в психологической и социокультурной адаптации мигрантов из республик Северного Кавказа в Москве. В этой связи была протестирована путевая модель взаимосвязи основных переменных исследования.

В результате анализа выяснилось, что воспринимаемая инклюзивность социального контекста позитивно связана с выбором стратегии интеграции. Как показывает мировой опыт, только интеграция может быть добровольно выбранной и успешной стратегией аккультурации у групп этнических меньшинств и мигрантов, которой присущи открытость и приятие основных установок доминирующей группы по отношению к культурным различиям [Berry 1991]. Результаты проведенного исследования показывают, что стратегия интеграции может быть выбрана не только при наличии установок большинства на принятие культурных различий, но и тогда, когда мигранты воспринимают социальный контекст как открытый и принимающий.

Воспринимаемая мигрантами из республик Северного Кавказа инклюзивность социального контекста Москвы позитивно связана с выбором стратегии ассимиляции, которая предполагает нацеленность на межкультурное взаимодействие с представителями принимающего населения при отказе от сохранения своей культурной идентичности. В исследовании А. Булатова отношений между мигрантами и москвичами отмечалось, что мигранты из кавказских республик, осваиваясь в Москве, порой предпочитают не иметь связей со своими земляками, а формируют устойчивые дружеские и деловые контакты с представителями принимающей стороны [Булатов 2009]. На мой взгляд, это отчасти демонстрирует добровольность выбора стратегии ассимиляции, поэтому неудивительно, что воспринимаемая инклюзивность социального контекста позитивно связана с выбором данной стратегии среди мигрантов из республик Северного Кавказа. Кроме того, в исследованиях отмечается, что позитивный аккультурационный климат связан с усилением у мигрантов установки на усвоение культуры принимающего общества [Ward, Geeraert 2016]. Несомненно, связь между воспринимаемой инклюзивностью социального контекста и стратегией ассимиляции следует проверить на других группах мигрантов, чтобы можно было говорить об универсальности или культурной специфичности данной связи.

Воспринимаемая инклюзивность социального контекста отрицательно связана с выбором стратегии сепарации в межкультурном взаимодействии. Иными словами, если социальный контекст воспринимается мигрантами как дискриминационный, с выраженной сегрегацией мигрантов и отсутствием установки на мультикультурализм, то они отдают предпочтение стратегии сепарации, которая исключает контакты и какое-либо взаимодействие с принимающим населением. Данный результат в целом согласуется с результатами предшествующих исследований, в которых отмечается, что сепарацию предпочитают мигранты с высоким уровнем воспринимаемой дискриминации [Jasinskaja-Lahti, Liebkind, Horenczyk, Schmitz 2003].

Далее перейдем к анализу связей аккультурационных стратегий мигрантов из республик Северного Кавказа с удовлетворенностью жизнью, самоуважением и социокультурной адаптацией. Обнаружено, что стратегия интеграции позитивно связана как с показателями психологической адаптации (удовлетворенностью жизнью и самоуважением), так и с социокультурной адаптацией. Данный результат согласуется с результатами большинства исследований по аккультурации мигрантов [Nguyen, Benet-Martínez 2013]. Исследование почти восьми тысяч иммигрантов из 13 различных стран позволило сделать вывод, что “подростки с профилем интеграции демонстрируют высокий уровень как психологической, так и социокультурной адаптации” [Phinney, Berry, Sam, Vedder 2006, p. 219].

Стратегия ассимиляции отрицательно связана с удовлетворенностью жизнью у мигрантов из республик Северного Кавказа. Наряду с интенсификацией взаимодействия с принимающим населением предполагает и отказ от сохранения своей культурной идентичности, что, на мой взгляд, у кавказцев чревато психологическими проблемами, поскольку нарушает целостность “Я-концепции”, в которой доминирующую роль занимает культурная идентичность [Лепшокова 2012].

Стратегия же сепарации позитивно связана с удовлетворенностью жизнью и самоуважением у мигрантов из республик Северного Кавказа, но при этом она отрицательно связана с социокультурной адаптацией. Ранее это уже отмечалось в исследованиях. Так, при изучении аккультурации мигрантов из стран Магриба во Франции и из Пакистана в Великобритании установлено, что стратегия сепарации отрицательно связана с социокультурной адаптацией [Kunst, Sam 2013]. Полученные результаты свидетельствуют, что у мигрантов из республик Северного Кавказа в Москве, с одной стороны, предпочтение стратегии сепарации в межкультурном взаимодействии ведет к хорошей психологической адаптации, а с другой – к плохой социокультурной.

В исследовании выдвинут вопрос: опосредуют ли аккультурационные стратегии связь между воспринимаемой инклюзивностью социального контекста и показателями психологической адаптации (удовлетворенностью жизнью и самоуважением) и социокультурной адаптацией? В результате оценки непрямого эффекта воспринимаемой инклюзивности социального контекста на удовлетворенность жизнью, самоуважение и социокультурную адаптацию через аккультурационные стратегии обнаружен значимый позитивный непрямой эффект воспринимаемой инклюзивности социального контекста на социокультурную адаптацию через стратегии интеграции и сепарации: чем в большей степени контекст воспринимается как инклюзивный, тем более выражена стратегия интеграции и тем менее стратегия сепарация. В обоих случаях это связано с высоким уровнем социокультурной адаптации.

Кроме того, обнаружен значимый отрицательный эффект воспринимаемой инклюзивности социального контекста на удовлетворенность жизнью через стратегию ассимиляции. Получается, что чем больше контекст воспринимается как инклюзивный, тем больше выражена стратегия ассимиляции в межкультурном взаимодействии, которая, в свою очередь, связана с низким уровнем удовлетворенности своей жизнью. Данный эффект показывает, как воспринимаемая инклюзивность контекста, преломляемая ассимиляционным поведением, ведет к неудовлетворенности своей жизнью. Это довольно любопытный результат, который свидетельствует о важности поддержания своей культурной идентичности для психологического благополучия.

Таким образом, полученные результаты исследования подтверждают необходимость проведения более контекстно-ориентированных исследований в рамках психологии аккультурации. Кроме того, в будущих исследованиях необходим учет и других показателей воспринимаемой инклюзивности социального контекста, таких как воспринимаемая культурная дистанция, воспринимаемая проницаемость границ группы, воспринимаемая культурная, экономическая и физическая безопасности, воспринимаемый социальный статус группы и другие. Результаты настоящего исследования могут быть полезны в разработке национальной политики Москвы и тренингов межкультурного взаимодействия.

Подводя итоги, можно сделать следующие выводы. 1. Воспринимаемая мигрантами из республик Северного Кавказа инклюзивность социального контекста Москвы позитивно связана с выбором аккультурационных стратегий, в основе которых лежит взаимодействие с представителями принимающего населения (интеграция и ассимиляция), и отрицательно – со стратегией сепарации, опирающейся на стремление сохранить свое культурное наследие. 2. Мигранты из республик Северного Кавказа, предпочитающие в межкультурном взаимодействии стратегию интеграции, демонстрируют высокий уровень удовлетворенности жизнью, самоуважения и социокультурной адаптации. Те же, кто придерживаются стратегии сепарации, демонстрируют высокий уровень психологической адаптации, но при этом низкий уровень социокультурной адаптации. Низкий уровень удовлетворенности жизнью демонстрируют выходцы из Северного Кавказа, придерживающиеся в Москве стратегии ассимиляции. 3. У мигрантов из республик Северного Кавказа стратегии интеграции и сепарации опосредуют взаимосвязь между воспринимаемой инклюзивностью социального контекста и социокультурной адаптацией. Чем больше социальный контекст воспринимается мигрантами из республик Северного Кавказа как инклюзивный, тем большее предпочтение отдается стратегии интеграции и меньшее – стратегии сепарации. Стратегия интеграции ведет к социокультурной адаптации, тогда как стратегия сепарации – к социокультурной дезадаптации. У мигрантов стратегия ассимиляции опосредует взаимосвязь между воспринимаемой инклюзивностью социального контекста и удовлетворенностью жизнью. Чем в большей степени социальный контекст воспринимается мигрантами из республик Северного Кавказа как инклюзивный, тем большее предпочтение отдается стратегии ассимиляции, которая, в свою очередь, отрицательно связана с удовлетворенностью жизнью.

Таким образом, воспринимаемая инклюзивность социального контекста в преломлении через различные аккультурационные стратегии может вести как к позитивным последствиям в виде социокультурной адаптации в случае выбора стратегии интеграции, так и к негативным – неудовлетворенности жизнью в случае выбора стратегии ассимиляции.

Библиография

- 1. Батхина А.А., Лебедева Н.М. (2019) Предикторы выбора русскими стратегии поведения в межкультурном конфликте // Социальная психология и общество. Т. 10. № 1. С. 70–91 doi:10.17759/sps.2019100105

- 2. Булатов А.О. (2009) Что думают москвичи и недавние мигранты друг о друге // Новые этнические группы в России. Пути гражданской интеграции / Под ред. В.В. Степанова, В.А. Тишкова. М.: ФГНУ “Росинформагротех”. С. 182–189.

- 3. Галяпина В.Н. (2015) От соотечественника к “чужому”: образ этнического мигранта в восприятии москвичей (По результатам фокус-групповых дискуссий) // Общественные науки и современность. № 2. С. 72–83.

- 4. Зайончковская Ж., Полетаев Д., Флоринская Ю., Доронина К. (2014) Мигранты глазами москвичей // Демоскоп Weekly. С. 605–606. (http://www.demoscope.ru/weekly/2014/0605/demoscope605.pdf).

- 5. Лебедева Н.М. (2009) Взаимная аккультурация москвичей и инокультурных мигрантов: социально-психологический анализ // Стратегии межкультурного взаимодействия мигрантов и населения России. Сборник статей / Под ред. Н.М. Лебедевой, А.Н. Татарко. М.: РУДН. С. 92–140.

- 6. Лебедева Н.М., Татарко А.Н. (2009) Стратегии межкультурного взаимодействия мигрантов и принимающего населения России. М.: РУДН.

- 7. Лепшокова З.Х. (2012) Стратегии адаптации мигрантов и их психологическое благополучие (на примере Москвы и Северного Кавказа). М.: Грифон.

- 8. Марцинковская Т.Д., Киселева Е.А. (2018) Социализация и аккультурация в транзитивном пространстве // Психологические исследования. Т. 11. № 62. (http://psystudy.ru).

- 9. Мукомель В.И. Ксенофобия и мигрантофобии в контексте культуры доверия // Мир России. 2014. № 1. С. 137–165.

- 10. Antоnio J.H. C., Monteiro M.B. (2015) Minorities’ acculturation and social adjustment: The moderator role of meta-perceptions of majority’s acculturation attitudes // International Journal of Psychology. Vol. 50. No. 6. Pp. 422–430 (doi: 10.1002/ijop. 12214).

- 11. Berry J.W. (2006) Contexts of acculturation // The Cambridge handbook of acculturation psychology / D.L. Sam, J.W. Berry (eds.). Cambridge, United Kingdom: Cambridge Univ. Press. Pp. 27–42.

- 12. Berry J.W. (1997) Immigration, acculturation and adaptation // Applied Psychology. Vol. 46. Pр. 5–68.

- 13. Berry J.W. (1991) Understanding and managing multiculturalism // Psychology and Developing Societies. Vol. 3. Pp. 17–49.

- 14. Berry J.W., Phinney J.S., Sam D.L., Vedder P. (2006) Immigrant youth: Acculturation, identity, and adaptation // Applied psychology: An International Review. Vol. 55. Pp. 303–332 doi:10.1111/j.1464-0597.2006.00256.x

- 15. Berry J.W., Sabatier C. (2010) Acculturation, discrimination, and adaptation among second generation immigrant youth in Montreal and Paris // International Journal of Intercultural Relations. Vol. 34. Pp. 191–207 doi:10.1016/j.ijintrel.2009.11.007

- 16. Bourhis R.Y., Moise L.C., Perreault S., Senйcal S. (1997) Towards an interactive acculturation model: A social psychological approach // International Journal of Psychology. Vol. 32. No. 6. Pp. 369–386 doi:10.1080/002075997400629

- 17. Diener E., Emmons R.A., Larsen R.J., Griffin S. (1985) The Satisfaction with Life Scale // Journal of Personality Assessment. Vol. 49. Pp. 71–75 doi: 10.1207/s15327752jpa4901_13

- 18. Horenczyk G., Munayer S. (2007) Acculturation orientations toward two majority groups: The case of Palestinian Arab Christian adolescents in Israel // Journal of Cross Cultural Psychology. Vol. 38. Pp. 76–86 doi:10.1177/002202210 6295444

- 19. Jasinskaja-Lahti I., Liebkind K., Horenczyk G., Schmitz P. (2003) The interactive nature of acculturation: Perceived discrimination, acculturation attitudes and stress among young ethnic repatriates in Finland, Israel, and Germany // International Journal of Intercultural Relations. Vol. 27. Pp. 79–97 doi:10.1016/ S0147-1767(02)00061-5

- 20. Kunst J.R., Sam D.L. (2013) Relationship between perceived acculturation expectations and Muslim minority youth’s acculturation and adaptation // International Journal of Intercultural Relations. Vol. 37. Pp. 477–490 doi:10.1016/ j.ijintrel.2013.04.007

- 21. Lebedeva N., Tatarko A. (2013) Multiculturalism and immigration in post-Soviet Russia // European Psychologist. Vol. 18. Pp. 3. Pp. 169–178 doi:10.1027/ 1016-9040/a000161

- 22. Moghaddam F., Taylor D. (1987) The meaning of multiculturalism for visible minority immigrant women // Canadian Journal of Behavioral Science. Vol. 19. Pp. 121–136.

- 23. Navas M., Rojas A. J., Garcia M., Pumares P. (2007) Acculturation strategies and attitudes according to the Relative Acculturation Extended Model (RAEM): The perspectives of natives versus immigrants // International Journal of Intercultural Relations. Vol. 31. No. 1. Pp. 67–86 doi:10.1016/j.ijintrel.2006. 08.002

- 24. Nguyen T.D., Benet-Martinez V. (2013) Biculturalism and adjustment: A meta-analysis // Journal of Cross-Cultural Psychology. Vol. 44. No. 1. Pp. 122—159 doi: 10.1177/0022022111435097

- 25. Pfafferott I., Brown R. (2006) Acculturation preferences of majority and minority adolescents in Germany in the context of society and family // International Journal of Intercultural Relations. Vol. 30. Pp. 703—717 doi:10. 1016/j.ijintrel.2006.03.005

- 26. Phinney J. S., Berry J. W., Sam D. L., Vedder P. (2006) Understanding immigrant youth: Conclusions and implications // Immigrant youth in cultural transition: Acculturation, identity and adaptation across national contexts / J.W. Berry, J.S. Phinney, D.L. Sam, P. Vedder (eds.). Mahwah (NJ): Erlbaum. Pp. 211–234.

- 27. Piontkowski U., Florack A., Hoelker P., Obdrzalek P. (2000) Predicting acculturation attitudes of dominant and non-dominant groups // International Journal of Intercultural Relations. Vol. 24. Pp. 1–26 doi:10.1016/S0147-1767(99)00020-6

- 28. Rohmann A., Florack A., Piontkowski U. (2006) The role of discordant acculturation attitudes in perceived threat: An analysis of host and immigrant attitudes in Germany // International Journal of Intercultural Relations. Vol. 30. No. 6. Pp. 683–702 doi:10.1016/j.ijintrel.2006.06.006

- 29. Rohmann A., Piontkowski U., van Randenborgh A. (2008) When attitudes do not fit: Discordance of acculturation attitudes as an antecedent of intergroup threat // Personality and Social Psychology Bulletin. Vol. 34. No. 3. Pp. 337–352.

- 30. Rosenberg M. (1965) Society and the adolescent self-image. Princeton (NJ): Princeton Univ. Press.

- 31. van Osch Y.M., Breugelmans S.M. (2012) Perceived intergroup difference as an organizing principle of intercultural attitudes and acculturation attitudes // Journal of cross-cultural psychology. Vol. 43. Pp. 801–821 doi: 10.1177/0022022111407688

- 32. Ward C. (2013) Probing identity, integration and adaptation: Big questions, little answers // International Journal of Intercultural Relations. Vol. 37. Pp. 391–404 doi:10.1016/j.ijintrel.2013.04.001

- 33. Ward C., Geeraert N. (2016) Advancing acculturation theory and research: the acculturation process in its ecological context // Current Opinion in Psychology. Vol. 8. Pp. 98–104 doi:10.1016/j.copsyc.2015.09.021

- 34. Wilson J. (2013) Exploring the past, present and future of cultural competency research: The revision and expansion of the sociocultural adaptation construct (Unpublished doctoral dissertation). Wellington, New Zealand Victoria Univ. of Wellington.

- 35. Zagefka H., Brown R. (2002) The relationship between acculturation strategies, relative fit and intergroup relations: Immigrant-majority relations in Germany // European Journal of Social Psychology. Vol. 32. Pp. 171–188 doi:10.1002/ejsp.73